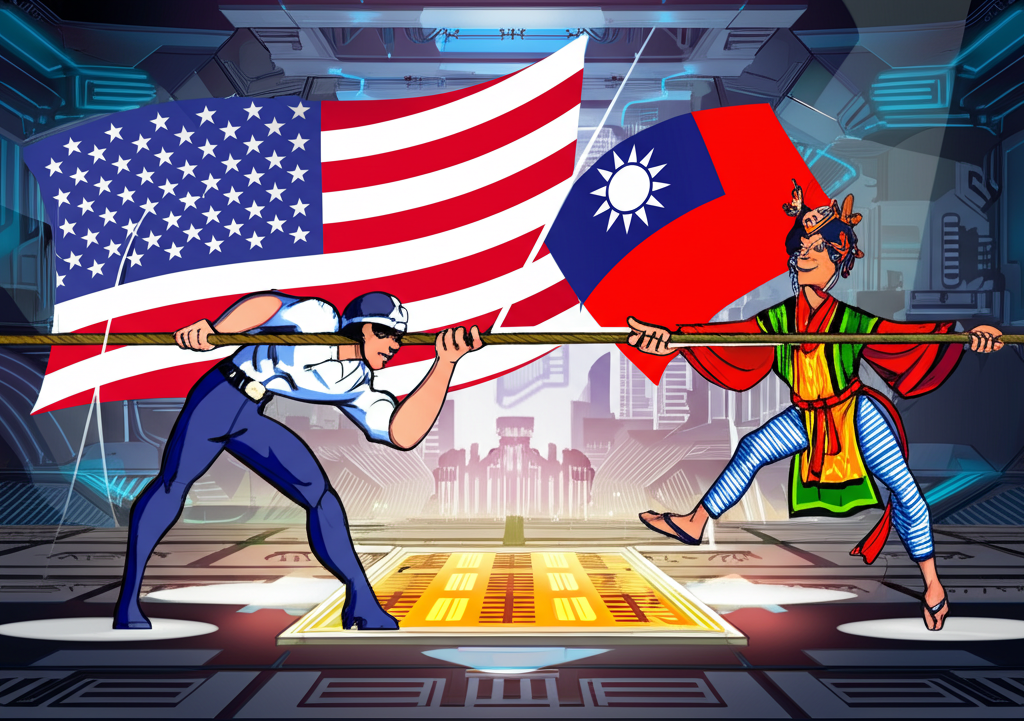

美國商務部長近期頻頻發出有關半導體產業的強硬言論,不僅強調了將晶片製造業從台灣「奪回」的策略意圖,更將矛頭指向中國,試圖阻止其獲取美國晶片。這些言論不僅反映了美國國內對半導體產業安全的日益重視,也揭示了全球科技競爭的激烈程度。本文將深入探討美國商務部長的相關表態,分析其背後的動機與策略,以及對台灣、中國乃至全球半導體產業可能帶來的影響。

美國商務部長盧特尼克在美國總統川普宣布對等關稅後,公開表示,川普政府的戰略目標之一是提高國內工廠的生產能力,並將半導體製造從台灣遷回美國。此舉並非一時衝動,而是美國長期以來對半導體產業供應鏈安全的擔憂所致。過去幾十年,全球半導體產業的重心逐漸轉移至亞洲,尤其是台灣,台積電等企業在晶片製造領域擁有領先地位。然而,這種高度依賴單一地區的供應鏈結構,使得美國在國家安全和經濟發展方面面臨潛在風險。一旦發生地緣政治衝突或自然災害,美國的晶片供應可能受到嚴重影響,進而阻礙其關鍵產業的發展。

除了地緣政治風險,美國商務部也對中國在半導體領域的快速發展表示警惕。盧特尼克多次公開指責中國企業不當使用美國晶片,特別是人工智慧公司DeepSeek,並警告美國若失去台灣晶片,將無法維持其汽車等重要產業的生產。這種擔憂源於中國政府對半導體產業的大力投資和扶持,以及其在技術上的快速追趕。美國擔心中國利用美國的技術和晶片,發展其軍事和情報能力,進而對美國的國家安全構成威脅。因此,美國政府正積極尋求企業和外國政府的合作,以阻止中國獲取美國晶片,並維護其在半導體產業的領先地位。

然而,將晶片製造業從台灣「奪回」並非易事。台灣在半導體產業擁有完整的供應鏈、成熟的技術和經驗豐富的人才,這些都是美國短期內難以複製的。此外,將晶片製造遷回美國,還需要投入巨額資金,並解決土地、水資源、電力等問題。美國商務部長Howard Lutnick也暗示,可能會拒絕已承諾的「晶片法案」撥款,以促使符合聯邦半導體補貼要求的公司大幅擴大在美投資,顯示出美國政府在推動晶片產業回流方面的決心。儘管如此,要完全擺脫對台灣晶片的依賴,仍然需要一段時間和巨大的努力。值得注意的是,美國商務部長雷蒙多也曾表示,試圖阻止中國發展是徒勞的,打敗中國的唯一途徑就是保持領先。這表明美國政府也意識到,與其一味地限制中國,不如專注於提升自身的技術競爭力。

總而言之,美國商務部長的相關言論反映了美國對半導體產業安全的日益重視,以及對中國在半導體領域快速發展的警惕。將晶片製造業從台灣「奪回」和阻止中國獲取美國晶片,是美國政府維護其國家安全和經濟利益的重要策略。然而,實現這些目標並非易事,需要美國政府投入巨額資金,解決技術和人才問題,並與台灣和中國等國家建立建設性的關係。未來,全球半導體產業的格局將繼續演變,美國、台灣和中國等國家將在技術競爭和地緣政治博弈中扮演重要角色。