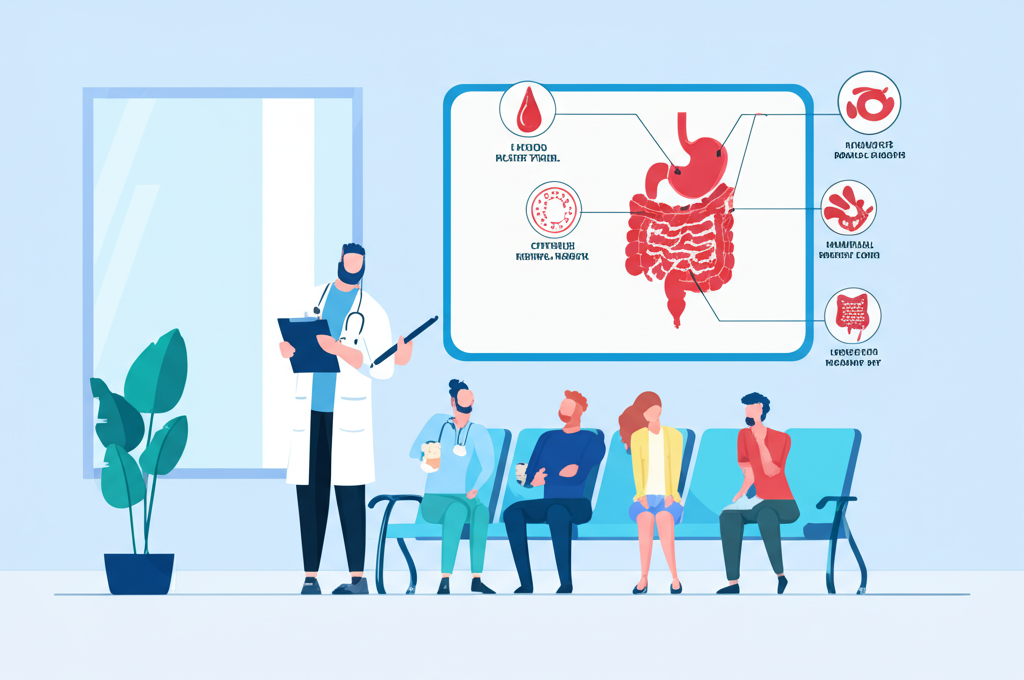

便血時,我們常常會感到焦慮,擔心是否是大腸癌的警訊。然而,便血的原因並非只有大腸癌,許多良性疾病也可能導致此症狀。了解便血的各種可能性,以及何時應該尋求醫療協助,對於保護腸道健康至關重要。本文將深入探討便血的常見原因、不同情況下的應對方式,以及大腸癌的早期徵兆與預防措施。

便血的原因多樣,不一定意味著大腸癌

許多人一發現糞便帶血,便立即聯想到大腸癌。然而,根據多項報導,例如聯合新聞網及CMoney的健康主題館文章指出,便血的原因其實相當多元。最常見的原因之一是痔瘡,這是由於肛門周圍的血管腫脹而引起的,通常會導致鮮紅色血絲附著在糞便表面或衛生紙上。此外,肛裂、腸道發炎等良性疾病也可能引起便血。

土城醫院大腸直腸外科主任洪欣園醫師強調,血液呈現鮮紅色,通常是良性的腸胃道疾病所引起。然而,如果出血顏色偏暗紅,則需要提高警覺,因為這可能是癌細胞侵襲正常組織的徵兆。澄清醫院中港分院也指出,大腸癌的血便顏色通常為氧化過的暗紅色血與大便混雜在一起,且出血量通常不大,並非持續性出血。

除了痔瘡和肛裂,Heho健康網站提到,大腸息肉、大腸血管異常增生等也可能導致便血。大腸息肉雖然不一定是癌前病變,但長期未切除可能增加罹患大腸癌的風險。而大腸血管異常增生則可以透過大腸鏡等方式進行治療,以減緩出血問題。

觀察血便的顏色與狀況,判斷可能的病因

判斷便血的原因,觀察血便的顏色和狀況至關重要。鮮紅色血絲通常表示出血部位靠近肛門,可能是痔瘡或肛裂所致。深紅色或黑色的大便,則可能表示出血部位較高,例如大腸或小腸。康健雜誌指出,如果腫瘤位置靠近肛門,也可能排出鮮紅的血色,因此需要綜合評估其他症狀。

除了顏色,糞便的形狀和質地也提供重要的線索。如果大便變細、變小或不成形,可能表示腸道受到阻塞。如果大便中混有黏液,則可能表示腸道發炎。ETtoday健康雲報導,血便黏液便也是大腸癌的常見徵兆之一。聯新國際醫院則提醒,反覆出現大量血便或瀝青便的情況時,應立即就醫。

大腸癌的早期徵兆與預防措施

儘管便血不一定是大腸癌,但仍需警惕大腸癌的早期徵兆。香港癌症基金會指出,不論男女都應該關注腸道健康,若發現以下症狀,應儘快尋求醫療協助:糞便帶有血絲(鮮紅或深黑色)或附有黏液、大便習慣改變持續超過兩星期(例如間歇性腹瀉或便秘)、長期或慢性的腹部不適、大便型態改變等。

大腸癌的早期發現和治療對於提高存活率至關重要。定期進行大腸鏡檢查是預防大腸癌的有效方法。此外,保持健康的飲食習慣,多攝取纖維質、水果和蔬菜,減少紅肉和加工食品的攝取,也有助於降低罹患大腸癌的風險。根據報導,台灣大腸癌年奪約6千命,因此及早發現並積極治療,對於降低死亡率至關重要。

總而言之,便血的原因複雜,不應過度恐慌,但也不可掉以輕心。透過觀察血便的顏色和狀況,判斷可能的病因,並在必要時尋求醫療協助。同時,保持健康的飲食習慣和定期進行大腸鏡檢查,是預防大腸癌的最佳策略。及早發現、及早治療,才能守護腸道健康,遠離大腸癌的威脅。