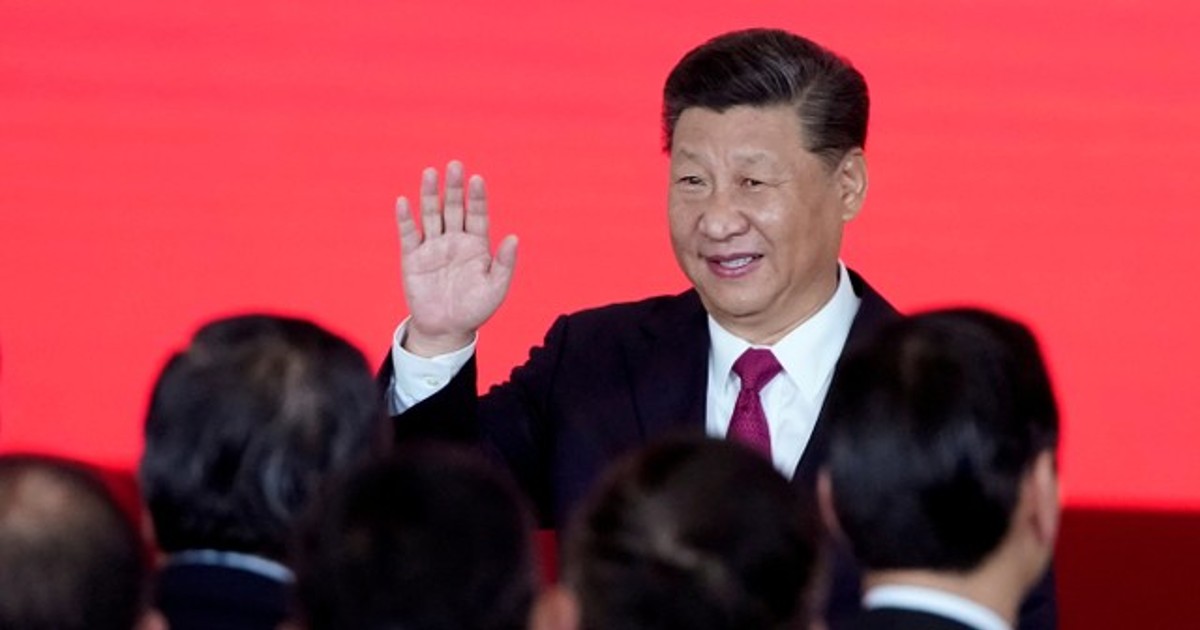

風起浦江:一場未經證實的視察,牽動著經濟脈搏

繁華的浦江兩岸,是中國經濟跳動最強勁的心臟之一。這裡匯聚了全球的資本、頂尖的科技與無數築夢的人們。當有消息傳出,中國最高領導人可能於本周視察這座國際大都會時,即便僅是「傳聞」,其背後所蘊含的政治與經濟信號,已足以引發廣泛關注與深度解讀。這不僅是一次領導人的例行考察,更像是一面鏡子,映照出當前中國經濟的挑戰、政策的走向以及上海作為關鍵節點的獨特地位。

未來的探測與政策的錨定

此次傳出的視察,距離習近平上一次公開訪問上海已有約一年半的時間。 2023年11月,他曾到訪上海期貨交易所、上海科技創新成果展等地,強調上海在建設國際金融中心和科技創新中心方面的使命。 此番再次傳出視察消息,正值全球經濟面臨多重不確定性、中美貿易關係持續膠著之際。 在此關鍵時點,最高領導人若再度親臨上海,其行程安排與講話內容,無疑將成為觀察北京如何研判當前形勢、如何謀劃未來發展的重要窗口。

上海的「五個中心」定位——國際經濟中心、金融中心、貿易中心、航運中心、科技創新中心——使其在國家戰略中佔據舉足輕重的地位。 視察金融中心,或意味著對金融市場穩定、服務實體經濟、乃至應對外部金融風險的關注。視察科技園區或相關企業,則可能指向對科技自立自強、產業鏈安全、新質生產力發展的重視。若行程涉及城市建設或民生領域,則體現了對超大城市治理、保障性住房等社會問題的關心。

上海:不只是經濟引擎

稱上海為中國的經濟火車頭絕不誇張。 2021年,上海GDP突破四萬億元人民幣,人均GDP位居內地城市前列。 這座城市不僅是龐大的消費市場,更是要素資源高效配置的樞紐。上海港集裝箱吞吐量多年蟬聯世界第一,是全球最重要的貿易口岸之一。 上海更是中國金融市場的核心,集聚了股票、債券、貨幣、外匯、黃金、期貨等多種要素市場,金融市場交易總額規模龐大。 這些數據的背後,是上海聯通國內國際兩個市場、兩種資源的強大能力。

然而,上海的重要性遠不止於經濟數字。它更是中國對外開放的窗口和試驗田。從浦東開發開放到設立自由貿易試驗區,上海始終走在改革前沿,探索制度創新,吸引外資和國際人才。 上海在科技創新領域的投入與成果也十分顯著,研發經費支出佔GDP比重遠高於全國平均水平,在集成電路、生物醫藥、人工智能等戰略性產業領域具有領先優勢。 因此,視察上海,不僅是考察一個城市,更是考察中國在更高層次上參與全球經濟合作與競爭的能力與潛力。

長三角一體化的龍頭作用

值得注意的是,習近平在2023年考察上海期間,曾主持召開深入推進長三角一體化發展座談會。 長江經濟帶涵蓋包括上海在內的十一個省市,佔全國GDP的逾四成,是重要的出口引擎。 上海作為長三角地區的龍頭,其發展狀況和政策方向對整個區域乃至全國的經濟格局有著重要的牽引作用。

在當前強調區域協調發展和構建新發展格局的背景下,再次視察上海,可能是為了進一步推動長三角一體化向更高質量發展。這可能涉及產業鏈的協同佈局、基礎設施的互聯互通、公共服務的共建共享等議題。強化上海作為長三角中心城市的輻射帶動作用,對於應對外部風險、促進國內大循環、提升區域整體競爭力具有戰略意義。

挑戰與應對:在不確定中尋求確定性

當前的中國經濟面臨一些挑戰,包括外部需求疲軟、地緣政治風險上升以及國內結構性問題。 在此背景下,最高領導人視察上海,可以被視為一種釋放信號的方式。強調對金融、科技和關鍵區域發展的支持,意在增強市場信心,穩定預期。這與近期中國政府持續釋放「穩增長」訊號、推出支持民營經濟和鼓勵外資措施的努力是一脈相承的。

然而,國際環境的複雜性不容忽視。中美貿易關係的走向、全球產業鏈供應鏈的調整,都對以上海為代表的中國外向型經濟體構成壓力。 最高領導人的視察,或許也包含了對如何在複雜國際環境下確保經濟安全、如何在開放中維護自身利益的深入思考和戰略部署。這可能體現在對關鍵核心技術的強調、對重要產業鏈韌性的提升等方面。

結語:傳聞背後的深意

儘管此次視察尚屬傳聞,但「習近平傳本周前往上海視察」這一消息本身,已足以牽動各方神經。上海的特殊地位、當前的經濟形勢以及國家發展的戰略重點,共同賦予了這一傳聞豐富的解讀空間。如果視察成行,它將是觀察中國領導層如何應對挑戰、如何規劃未來的又一次重要機會。而無論如何,上海作為中國現代化建設的排頭兵和改革開放的先行者,其一舉一動都將持續受到世界的關注。