籠罩在貿易戰陰霾下的全球經濟,總渴望看見一絲曙光。當美國財政部長口中說出「相信中國希望就關稅達成協議」這句話時,它不只是一則國際財經新聞,更像是一道在陰雲中穿透的細微光線,瞬間點燃了市場與觀察家的無限聯想。這句話語帶保留,卻又充滿著某種期待,揭示了中美這對全球最重要的貿易夥伴,或許正站在一個微妙的轉折點上。這份「相信」,究竟是基於何種觀察?又為未來的談判之路預示了什麼?

「龍與鷹」的貿易角力:回顧中美關稅戰的來龍去脈

要理解財政部長這份「相信」的份量,必須先回顧過去幾年,中美之間那場驚心動魄的關稅大戰。這場戰役始於對貿易逆差、智慧財產權竊取、強制技術轉讓以及市場准入不公等問題的嚴重分歧。美國以前所未有的姿態,對價值數千億美元的中國商品課徵高額關稅,中國也隨即採取報復措施,對美國產品加徵關稅,雙方你來我往,戰火延燒,使得全球供應鏈為之震盪,不確定性籠罩著各行各業。

這場貿易戰不只在數字上體現為雙邊貿易額的波動和關稅收入的增減,更在企業層面造成了深遠影響。許多跨國公司被迫重新評估其供應鏈佈局,部分企業選擇將生產線從中國遷出,尋找替代地點,這加速了全球製造業的重塑。同時,消費者也受到波及,進口商品價格上漲,選擇性受到影響。這場戰役證明了,兩個經濟體之間的摩擦,其漣漪效應會迅速擴散至全球每一個角落。

儘管期間雙方曾簽署了第一階段貿易協議,部分關稅得以保留,但協議並未根本解決所有深層次問題,許多高額關稅依然存在。這也意味著,貿易戰的陰影並未完全消散,而是在等待下一個爆發點,或是下一個尋求解決方案的契機。財政部長在此時的表態,正是在這個背景下顯得格外引人注目。

關稅陰影下的經濟圖景:誰受傷?誰在適應?

高築的關稅壁壘,對雙方經濟都造成了顯著的壓力。對美國企業而言,進口中國零組件或中間產品成本上升,衝擊了利潤空間,並可能轉嫁給消費者。依賴中國市場的出口商則面臨中國報復性關稅的壓力,競爭力下降。儘管部分企業因「去風險化」或供應鏈多元化而在其他地區找到新機會,但整體而言,關稅帶來的摩擦成本是真實存在的。

對中國經濟而言,作為「世界工廠」,失去部分出口訂單、外資撤離或轉移生產基地,無疑增加了經濟下行的壓力。雖然中國政府積極推動經濟結構轉型,強調內需市場和高端製造,但傳統的出口導向型增長模式受到挑戰是不爭的事實。特別是在全球經濟放緩的大環境下,外部需求的減少加上關稅的阻礙,使得中國經濟面臨著比以往更複雜的局面。

然而,在關稅的陰影下,也有一部分企業和行業展現出了驚人的適應能力。一些企業成功將成本轉嫁,或是在其他市場找到替代供應商和客戶。同時,關稅也刺激了部分產業的本土化生產,或是催生了新的商業模式。這場貿易戰成為了一場大型的壓力測試,考驗著企業的韌性和應變能力,也促使各國重新思考經濟安全和供應鏈的可靠性。

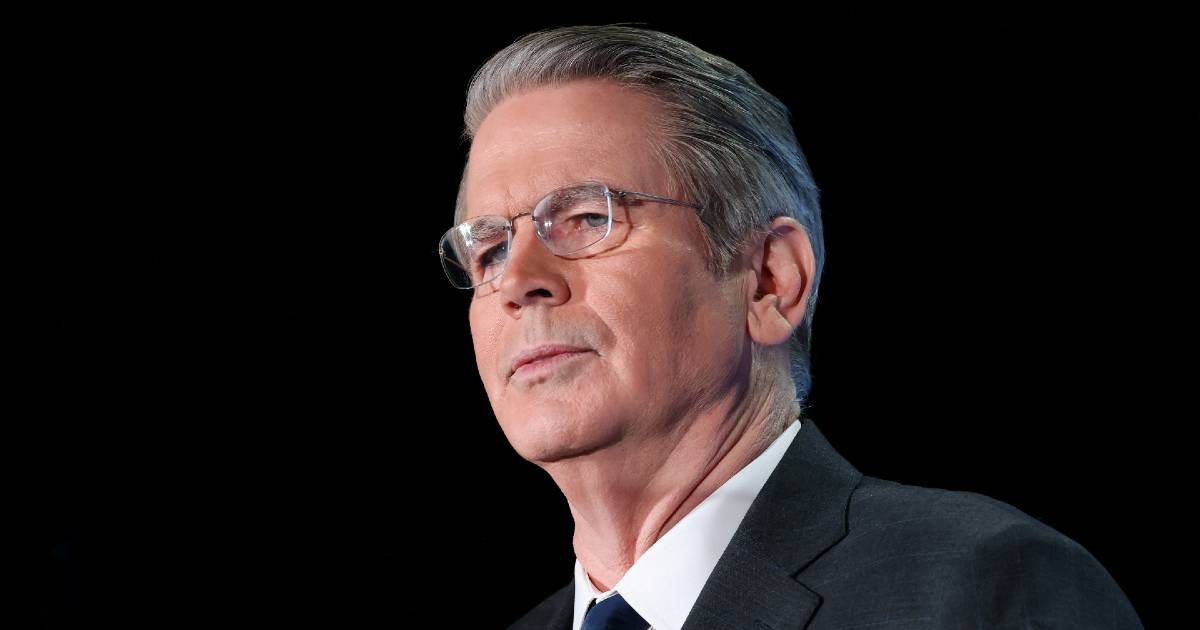

葉倫財長的「相信」:釋放了什麼訊號?

當美國財政部長葉倫表達她「相信中國希望就關稅達成協議」時,這句話蘊含了多層次的意義。首先,作為美國經濟政策的關鍵制定者之一,她的判斷通常基於與中國官員的互動、對中國經濟狀況的評估以及對地緣政治環境的觀察。這份「相信」很可能不是基於空穴來風,而是捕捉到了中國內部或外部政策調整的某些跡象。

其次,這句話本身就帶有某種「喊話」或「試探」的意味。在複雜的外交與經貿談判中,公開表達對對方意願的判斷,既可能是一種示好,希望開啟或推進對話;也可能是一種策略,藉此了解對方的真實想法和反應;甚至可能是在國內或國際上設定某種預期。這句話彷彿在說:「我們認為你們準備好了,我們也願意看看。」

再者,將這種「相信」公開表達,也可能是為了緩解市場的擔憂,或是在國內營造一個有利於未來潛在談判的氛圍。持續的關稅不確定性對市場信心構成壓力,而一位重要的財經官員釋放出可能邁向協議的訊號,即使只是「相信」,也能在一定程度上提振情緒。

中國為何「可能」想要協議?內外部因素解析

那麼,從中國的角度來看,為什麼「可能」會希望與美國就關稅達成協議呢?這背後有多重複雜的內外部因素。

首先,經濟壓力是顯而易見的驅動力。中國經濟目前正處於一個關鍵的轉型期,面臨著房地產風險、地方債務、消費不振以及外部需求減弱等多重挑戰。高額關稅持續存在,無疑加劇了出口部門的壓力,影響了就業和整體經濟增長。如果能夠達成協議,哪怕是部分撤銷關稅,也能在一定程度上緩解外部壓力,為國內經濟調整爭取空間。

其次,地緣政治環境也可能促使中國考慮協議。隨著全球格局的變化,中美關係已經不只是經貿關係,更涉及科技競爭、地緣政治影響力等多個層面。在當前複雜的國際形勢下,如果在經貿領域能夠實現某種程度的緩和,可能有助於穩定更廣泛的雙邊關係,避免衝突升級。對於中國而言,一個相對穩定的外部環境,特別是與其最大貿易夥伴美國之間的關係,對於推動國內發展和實現長期戰略目標至關重要。

再者,協議也可能被視為提升國際形象的一種方式。在全球多邊貿易體系面臨挑戰之際,如果中美能夠透過談判解決分歧,達成協議,這本身就是對國際合作和以規則為基礎的貿易體系的一種肯定,有助於提升中國在全球經濟治理中的話語權和影響力。

最後,國內的企業和民眾也可能對持續的貿易爭端感到厭倦。成本的增加、訂單的不確定性、以及因地緣政治緊張導致的各種限制,都可能對企業經營和民眾生活造成負面影響。來自國內的壓力,也可能促使政府尋求一種能夠緩解當前困境的解決方案。

協議之路的重重障礙:不只關稅,還有什麼?

儘管有「相信」的存在,但通往協議的道路絕非坦途,其間橫亙著重重障礙。這些障礙不只停留在關稅數字的討價還價,更觸及了兩國經濟模式、國家安全以及全球影響力等更深層次的分歧。

最大的挑戰之一在於雙方對貿易「公平性」和「互惠性」的根本理解差異。美國長期關注中國的國家補貼、國有企業待遇、市場准入壁壘以及智慧財產權保護不力等問題,認為這些扭曲了競爭環境。中國則強調自身的發展權利,並認為美國的某些要求是對其經濟模式的干涉。這些結構性問題,比簡單的關稅稅率調整更難以解決,需要更深入的改革和妥協。

其次,科技競爭已成為中美關係中日益突出的焦點。美國以國家安全為由,對中國的科技企業實施了一系列出口管制和投資限制,特別是在高端晶片、人工智能等領域。這些限制不僅影響了中國相關產業的發展,也被中國視為對其發展權利的打壓。任何貿易協議若要具備穩定性,恐怕難以迴避科技脫鉤或「去風險化」帶來的挑戰,而這恰恰是最敏感和最難協商的領域。

再者,信任赤字也是巨大的阻礙。多年的貿易爭端、地緣政治緊張以及意識形態差異,使得中美之間的戰略互信降至低點。在缺乏基本信任的前提下,即使達成協議,其執行和可持續性也將面臨嚴峻考驗。雙方都需要看到對方展現出真誠的意願和實際的行動,才能逐步重建互信。

此外,國內政治因素也不容忽視。在美國,對華鷹派依然影響力巨大,任何被視為「對中國軟弱」的協議都可能面臨強烈反對。在中國,民族主義情緒高漲,任何被視為「喪權辱國」的妥協也難以被接受。這使得雙方在談判中騰挪的空間都相對有限。

前方的十字路口:協議的可能路徑與未來展望

面對這些挑戰,中美貿易關係正站在一個十字路口。未來可能走向何方?

一種可能是達成一個「有限協議」或「迷你協議」。這種協議可能集中在比較容易解決的問題上,例如部分關稅的撤銷、特定商品的採購承諾,或是某些市場准入壁壘的放寬。這種協議的好處在於門檻較低,容易達成,可以為雙方爭取時間,緩解短期壓力。但其缺點是無法解決深層次結構性問題,貿易戰的陰影依然存在。

另一種可能是尋求一個「全面協議」。這種協議將試圖解決更廣泛的問題,包括國家補貼、國有企業改革、數據流動規則、甚至部分科技限制等。這種協議的難度極高,需要雙方展現出巨大的政治意願和靈活性,涉及複雜的利益交換和內部改革。一旦達成,將對全球貿易格局產生深遠影響,但其可能性目前看來相對較低。

最糟糕的狀況則是「持續僵持」甚至「進一步脫鉤」。如果雙方無法找到共同點,分歧持續擴大,那麼高關稅壁壘可能會長期存在,甚至進一步升級。科技「脫鉤」的趨勢將加速,供應鏈重組將更加激進,全球經濟面臨分裂成不同陣營的風險。這對任何一方以及全球經濟都是不利的。

葉倫財長的「相信」,或許是開啟對話大門的一個信號,但距離真正的協議達成,還需要雙方跨越鴻溝,展現智慧和魄力。這場關於關稅的博弈,不只是數字的遊戲,更是兩大經濟體如何在全球複雜變局中找到共存與合作之道的艱難探索。其最終結果,將深刻影響未來數十年的全球經濟面貌。