貿易風雲再起:美國財長為何「相信」中國願意談關稅?

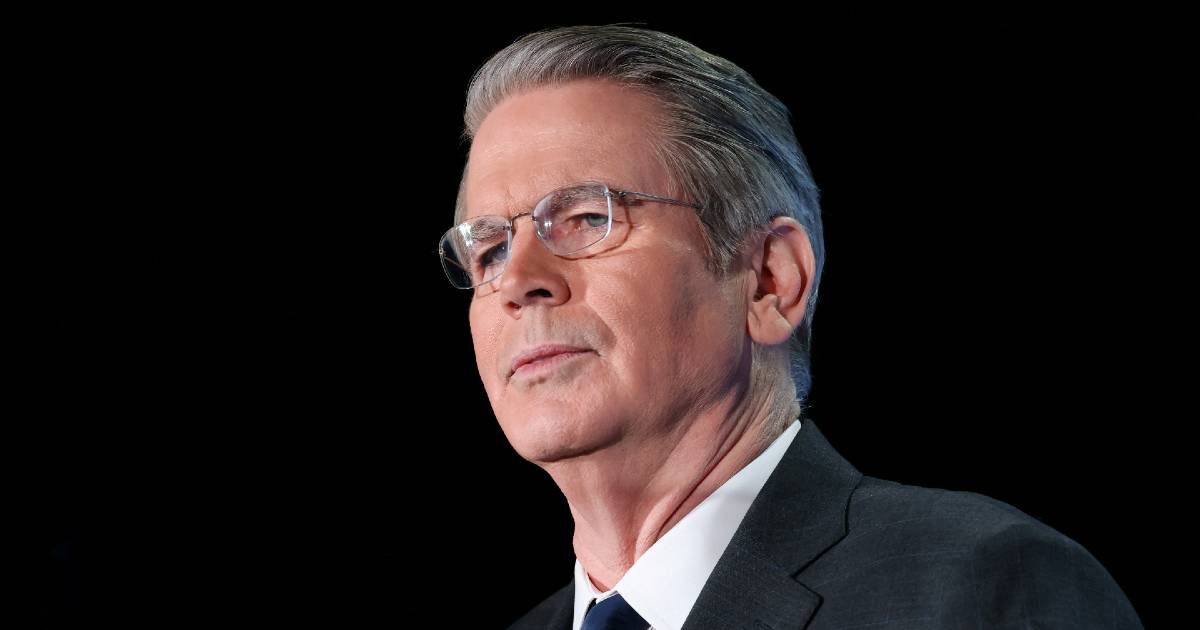

美中兩大經濟體之間的貿易關係,總是牽動著全球的神經。近期,美國財政部長貝森特(Scott Bessent)一句「相信中國將希望就關稅問題達成協議」,再次將外界目光聚焦於這場纏繞多年的貿易爭端。這句話看似平淡,背後卻隱含著複雜的經濟現實與政治角力。究竟,這位美國財長為何如此判斷?而中國,又是否真如美方所「相信」的那樣,渴望坐上談判桌?

貿易逆差下的「對等」思維

這場貿易戰的核心,始終圍繞著美國對華巨大的貿易逆差。貝森特提到,美國可能會重新審視前總統特朗普與中國達成的第一階段貿易協議,並希望中國能遵守先前的採購承諾。這種對第一階段協議的重提,以及對中國降低高關稅的要求,都顯示出美國當前政府對於改變貿易失衡現狀的迫切。

事實上,美國在近期已對多國祭出「對等關稅」措施,認為自身在與多國的貿易中長期處於不利地位,其他國家對美國產品課徵高關稅,而美國的稅率卻相對較低,導致貿易逆差擴大。特朗普政府認為,這種缺乏互惠性的情況,損害了美國的製造業基礎,影響了關鍵供應鏈,甚至讓國防工業基礎依賴外國對手。根據最新資訊,美國對中國進口產品的累計關稅稅率已高達145%,其中包含34%的對等關稅及額外加徵的關稅,甚至連香港和澳門的商品也同樣適用,目的在於減少轉運和逃避風險。

對此,中國方面也進行了反擊,對美國進口商品徵收報復性關稅。這種你來我往的關稅戰,無疑對雙方經濟都造成了影響。

經濟壓力與談判動力

貝森特認為中國希望達成協議,其判斷很大程度上基於經濟層面的考量。從數據上看,中國對美國的出口金額遠大於美國對中國的出口,這意味著中國經濟對美國市場的依賴程度更高。在高額關稅下,中國產品進入美國市場的成本大幅增加,這對以出口為導向的中國經濟造成不小的壓力。有分析指出,美中兩國出口總值的差距,使得中國受到關稅的影響遠大於美國。 這種經濟壓力,可能會促使中國考慮通過談判來尋求解決方案。

此外,美國的關稅政策也讓其他國家對中國產品的傾銷問題更加警惕,並可能採取更嚴格的管制措施。這種情況會進一步壓縮中國廠商的出口空間,使其更難藉由第三方市場來減輕美國關稅帶來的衝擊。 從這個角度來看,中國可能面臨不得不與美國協商關稅問題的局面。

然而,中國官方對於是否與美國進行關稅談判的表態卻多次否認。 中國官媒曾發文指出,美方正透過多種渠道主動與中方接觸,希望能就關稅問題進行談判,並分析認為目前美方可能更為著急。 中方強調,中美經貿關係的本質是互利共贏,打貿易戰只會帶來雙輸。 同時,中國也多次重申其「不妥協」的立場,強調若美方想通過對話談判解決問題,應先糾正錯誤、停止威脅訛詐、徹底取消所有對華單邊關稅措施。 這種強硬姿態,顯示出中國在談判桌上的立場,並非如美方所「相信」的那樣急迫。

多方角力與未來展望

除了經濟因素,美中貿易關係也受到複雜的政治因素影響。白宮發言人曾表示,美國總統川普相信中國希望且必須與美國達成協議,但中國提出報復措施是個錯誤。 美方認為,若中國為了達成協議而聯絡美國,美國將會非常寬容,但會做出對美國人民最有利的事情。 這番話語,似乎將談判的主導權完全置於美方。

另一方面,中國官媒則認為,美方通過多次聲稱與中方接觸來測試和逼迫中方。 在沒有實質行動前,中方沒必要和美方談,應觀察並逼出美方的真實意圖。 中方也指出,川普政府正面臨國內經濟與民意的多重壓力,這也可能是美方急於重啟談判的原因之一。

前財政部長葉倫(Janet Yellen)在任期間曾質疑特朗普政府對中國實施關稅的效益,認為關稅在許多情況下傷害了美國消費者,並且未能真正解決美中之間的根本問題。 她也曾表示,希望中國履行第一階段貿易協議的採購承諾,並會考慮以對等方式降低部分對華關稅,前提是中國履行承諾。 這顯示出即使在美國政府內部,對於對華關稅的策略也存在不同的觀點。

總體而言,美國財長「相信」中國希望達成協議,是基於對中國經濟在高關稅壓力下面臨困境的判斷。然而,中國的態度則更為複雜,既承受經濟壓力,又展現出強硬的姿態,試圖在談判中掌握主動權。未來,美中關稅能否達成協議,將取決於雙方如何權衡經濟利益與政治考量,以及能否在各自堅持的原則下找到平衡點。這場貿易風雲,註定將持續演繹,牽動著全球經濟的脈搏。