疫情的潮汐與我們的距離:活躍度趨升的意涵

靜待春暖花開之時,我們總希望病毒的陰霾能夠徹底散去。然而,生活在後疫情時代,我們漸漸明白,與新冠病毒共處已是無法迴避的現實。近期,「時事脈搏」捎來的訊息提醒著我們,這場與病毒的較量並未停歇——「新冠活躍度趨升」。這幾個字,就像是平靜湖面上泛起的漣漪,雖然看似不大,卻預示著水面下的湧動。

所謂「活躍度趨升」,並非指回到疫情初期的恐慌狀態,而是在經歷了數波感染高峰後,病毒在人群中的傳播再次呈現上升趨勢。這種上升可能表現為多方面:公眾透過各種渠道感受到的「身邊生病的人似乎變多了」、部分醫療機構的就診人數增加、或是環境監測數據(如廢水檢測)顯示病毒載量升高。這不是突如其來的巨浪,更像是退潮後又緩緩湧回的潮水。

造成這種趨勢的原因是複雜且多層次的。首先,隨著時間推移,無論是透過接種疫苗還是自然感染所建立的免疫力,都會逐漸減弱,這為病毒的再次傳播提供了空間。其次,病毒本身也在不斷演變,新的變異株可能具有更強的傳播能力或一定的免疫逃脫能力,更容易突破舊有的免疫屏障。此外,隨著社交限制的解除和生活恢復常態,人們的接觸機會顯著增加,這也為病毒的傳播創造了有利條件。當這些因素匯集時,病毒的活躍度自然會有所提升。這個現象清晰地告訴我們,新冠病毒並未消失,它已經常態化地存在於我們的環境中,並且會隨著時間、季節和病毒自身的演變而起伏不定。理解這一點,是我們繼續與其共存並有效管理的基礎。

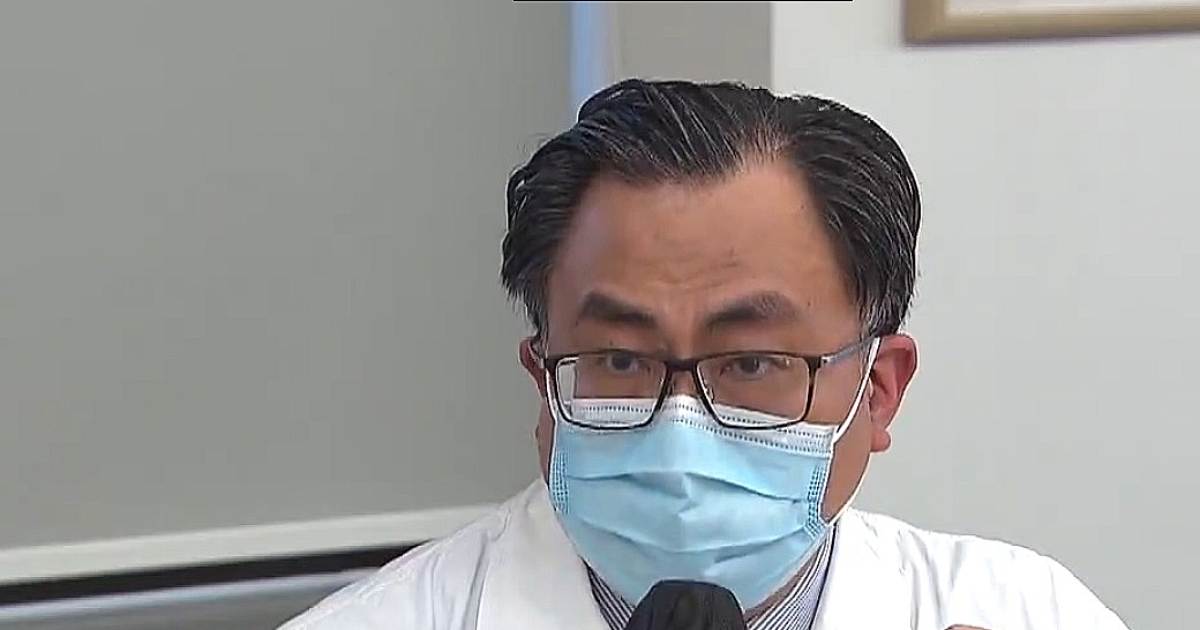

疫苗的堅守崗位:關日華專家的核心觀點

面對活躍度趨升的狀況,不免讓人產生一些擔憂:我們過去所依賴的防線是否還有效?在這個關鍵時刻,醫學專家的聲音無疑是穩固人心的基石。正如關日華醫生在「時事脈搏」中所強調的——「現有疫苗仍能有效預防」。這是一個強而有力的肯定,為我們的應對策略指明了方向。

這句話的核心意義在於,儘管病毒不斷變異,現有的新冠疫苗可能無法百分之百地阻止所有感染的發生(特別是輕症或無症狀感染),但它們在預防疾病最嚴重後果方面的效力依然顯著。疫苗的作用原理是啟動人體的免疫系統,讓其學會辨識並對抗新冠病毒。即使病毒的外觀(特別是棘蛋白的某些區域)有所改變,免疫系統被激發後產生的免疫記憶是多層次的。除了中和抗體外,細胞免疫(如T細胞反應)在清除受感染細胞、阻止病毒在體內大規模複製方面發揮著重要作用。正是這種廣泛而深入的免疫反應,使得完整接種疫苗(特別是針對高風險人群和老年人建議的加強劑)能夠極大地降低感染者發展成重症、需要住院治療、進入加護病房甚至死亡的風險。

關日華醫生的專業判斷,是基於全球和本地大量的真實世界數據。這些數據一再證明,相較於未接種疫苗的人群,接種疫苗的人群在感染新冠病毒後,病情惡化的可能性顯著降低。這就像是我們在面對可能來臨的風暴時,穿上了最厚實的雨衣。雨水(病毒)可能還是會沾濕衣服,但最致命的寒冷和失溫(重症)卻能有效地被抵禦。因此,在病毒活躍度再次上升的時期,關醫生的這番話提醒我們,現有疫苗仍然是我們對抗新冠病毒、尤其是防範其最嚴重危害的最有力武器之一,其核心價值並未動搖。

構築多層防線:超越疫苗的防護體系

雖然疫苗在預防重症方面扮演著核心角色,但應對新冠病毒,如同面對任何複雜的健康挑戰,需要一個多面向、立體的防護體系。僅僅依賴疫苗是不夠的,我們還需要構築多層次的防線,才能更全面地降低感染風險和控制疾病傳播。

這其中,基礎的個人衛生習慣依然是不可或缺的一環。勤洗手,使用肥皂和清水或含有酒精的洗手液,能夠有效清除手部沾染的病毒。保持良好的呼吸道衛生,例如咳嗽或打噴嚏時用紙巾或手肘掩蓋口鼻,並妥善處理用過的紙巾,能防止病毒透過飛沫傳播。

在特定情境下,佩戴口罩仍然是有效的附加防護措施。例如,在搭乘公共交通工具、進入醫療院所、在人潮擁擠且通風不良的室內環境,或者當自己出現呼吸道症狀時,佩戴口罩不僅能保護自己,也能防止病毒傳播給他人。這是一種基於風險評估和個人意願的彈性策略,而非一刀切的強制要求。

改善室內通風是降低空氣傳播風險的關鍵。透過開啟窗戶、使用新風系統或高效能空氣淨化器(如配備HEPA濾網的),可以稀釋或過濾掉室內空氣中的病毒顆粒,顯著降低在同一空間內傳播的風險。在工作場所、學校和家中改善通風條件,是構築群體防線的重要一環。

此外,可及性高的檢測手段,無論是快篩試劑還是核酸檢測,都能幫助感染者及早發現病情並進行自我隔離,從而中斷傳播鏈。而一旦感到身體不適,即使症狀輕微,也應當避免前往公共場所,減少與他人接觸,這是負責任的公民行為,也是控制疫情擴散的關鍵。將這些看似簡單的措施與疫苗接種結合起來,我們就為自己和社區建立了一道更為堅實、更具韌性的防護網。

與病毒共處:適應性管理的新常態

「新冠活躍度趨升」的現象,標誌著我們正處於從應對全球大流行向管理地方性流行病過渡的階段。新冠病毒已經不會消失,而是像流感病毒一樣,成為季節性或周期性影響我們健康的常態。這需要我們調整心態和策略,學會在風險可控的前提下與病毒共處。

這意味著公共衛生工作的重心將從大規模的封鎖和清零,轉向精準監測、風險評估、醫療資源調配和持續性的疫苗接種推廣。政府和專家需要持續追蹤病毒的變異和傳播情況,及時更新健康指引,並確保醫療系統具備應對疫情波動的能力。

對於個人而言,與病毒共處是一種學習如何進行「風險管理」的過程。這包括了解自己的健康狀況和風險等級、根據專家的建議決定是否接種加強劑、在特定情境下主動採取防護措施、以及在生病時及時尋求診斷和治療並進行隔離。這不是要我們生活在恐懼之中,而是要以一種務實和知情的態度來應對可能遇到的風險。我們需要將對新冠病毒的防護,像對待流感一樣,融入到日常的健康管理中。

關日華醫生的分析,為我們在這種新常態下的策略提供了關鍵的依據:預防重症是重中之重,而疫苗是達成此目標的最有效工具。同時,我們也必須意識到,個人的行為和社區的共同努力,對於降低整體傳播風險和保護脆弱人群同樣重要。這種適應性管理模式,要求我們保持警覺但不過度反應,靈活調整策略,並始終將保護生命健康放在首位。

保持警覺,穩健前行:給讀者的回響

「時事脈搏」中關於新冠活躍度趨升的報導,以及關日華醫生對現有疫苗效力的專業判斷,為我們勾勒出了當前疫情形勢的清晰輪廓。病毒仍在我們周圍,且其活動會有高低起伏,這是我們必須接受的事實。然而,我們並非對此束手無策。

關日華醫生關於「現有疫苗仍能有效預防」重症的論斷,為我們提供了信心和方向。疫苗是我們抵禦病毒最嚴重威脅的堅實盾牌,是降低個體風險和減輕醫療系統負擔的關鍵。它提醒著我們,無論病毒如何變異,完整且及時的疫苗接種仍然是保護自己和家人的重要步驟。

同時,活躍度的趨升也是一個提醒,告訴我們不能完全放鬆警惕。多層次的防護策略,包括良好的個人衛生習慣、在適當場合佩戴口罩、改善室內通風以及生病時居家隔離,這些簡單而有效的措施,與疫苗共同構成了我們應對病毒的全面防線。

後疫情時代的生活,是與新冠病毒共存的生活。這需要我們具備持續學習和適應的能力。依賴科學的證據和專家的指引,保持適度的警覺,並將有效的防護措施融入日常習慣,是我們穩健前行的基石。每一次疫情的波動,都是對我們應對能力的一次檢驗,也是我們提升公共衛生韌性的一次機會。讓我們在認識到病毒依然活躍的現實時,更加堅定地利用好手中最強的武器——疫苗,並與其他防護措施相結合,以從容和堅定的步伐,繼續在這條與病毒共處的道路上穩步前行。這不僅是為了個人的健康,也是為了我們共同的社區福祉。