五四運動作為中國近代史的重要轉折點,其精神核心「愛國、進步、民主、科學」至今仍深刻影響華人社會。五四運動不僅是一場學生運動,更是一場全國性的反帝反封建的革命運動。這場運動的爆發標誌著中國現代史上的重要轉折點,啟發了無數青年投身於國家的建設和改革事業中。五四運動的精神核心「愛國、進步、民主、科學」至今仍是華人社會的重要價值觀,這些價值觀不僅影響了中國的現代化進程,也對香港等地區的社會發展產生了深遠影響。

—

儀式規模與籌備細節

本次升旗禮由香港特區政府公民教育委員會協辦,動員約1,200名來自青少年航空團、童軍總會等制服團體成員參與。這些參與者來自香港各大中學,經過嚴格的選拔和訓練,展現了高度的紀律性和團隊精神。根據公開資料顯示,籌備工作自4月下旬啟動:4月26日進行首次步操訓練,5月3日完成最終綵排。這些訓練和綵排不僅是為了確保升旗禮的順利進行,更是為了讓參與者深刻體會到這場活動的重要性和意義。

方隊編制嚴格要求每組16名學員搭配1名導師指揮,體現了軍事化管理的精準性。導師們不僅負責指揮,還要確保每一位學員都能夠熟練掌握步操動作,並且在升旗過程中保持隊形的整齊和步伐的協調。這種嚴格的訓練和管理方式,不僅提升了學員們的紀律性,也增強了他們的集體榮譽感和責任感。

值得一提的是,主辦方特別採用中式步操規範取代過往英式傳統。這一變化不僅是對《國安法》實施後的本地化調整趨勢的呼應,更是對國家象徵符號的在地連結的強化。中式步操規範具有濃厚的中國文化特色,通過這種方式,參與者能夠更直觀地感受到中國文化的魅力和力量,從而增強他們的國家認同感和文化自豪感。

—

歷史記憶的當代詮釋

活動特邀東江縱隊香港地區抗日游擊隊三位老戰士出席觀禮,這三位老戰士親歷了抗日戰爭的艱難歲月,見證了無數中國人民為了國家獨立和自由而奮不顧身的英勇事蹟。通過他們的親身經歷,現場觀眾能夠更深刻地理解和體會到抗戰精神的珍貴和重要。這些老戰士的出席,不僅是對歷史的尊重和紀念,更是對當代青年一代的激勵和啟發。

現場播放《義勇軍進行曲》時段設計為上午8時整,這一時間點的選擇具有深刻的象徵意義。上午8時整,正好是「八年抗戰」的時間隱喻,這一時間點的選擇,不僅是對抗戰歷史的紀念,更是對當代青年一代的啟示和激勵。通過這一時間點的設計,參與者和觀眾能夠更直觀地感受到歷史與現實的連結,從而增強他們的歷史責任感和使命感。

值得關注的是主辦單位名稱變化——「各界青少年活動委員會」取代過往單一團體主導模式。這一變化反映了愛國教育正從垂直動員轉向跨階層協作。這種轉變既能降低政治敏感度,又能通過制服團體的紀律形象傳遞集體主義價值觀。通過這種方式,愛國教育不僅僅是單一團體的活動,而是全社會的共同參與和推動,從而形成更廣泛的社會影響力。

—

青年認同建構機制分析

從操作層面觀察,「千人步操方陣」通過肢體協同性強化群體歸屬感。這種步操方陣不僅是一種形式上的展示,更是一種精神上的凝聚。通過這種方式,參與者能夠感受到集體的力量和團結的重要性,從而增強他們的群體歸屬感和集體榮譽感。

而制服徽章系統則以視覺符號區隔參與者的榮譽等級。這些徽章不僅是對參與者成就的肯定,更是對他們貢獻的肯定。通過這種方式,參與者能夠感受到自己的價值和重要性,從而增強他們的自豪感和使命感。

據央視報道指出,該活動旨在培養青少年對國家民族的「責任感」而非單純情感認同。這種轉向與近年公民科課程改革形成互補效應——當課堂講授抽象概念時,實景儀式提供具象化的情感錨點。通過這種方式,青少年能夠更直觀地理解和體會到愛國主義的內涵和意義,從而增強他們的國家認同感和責任感。

—

結論

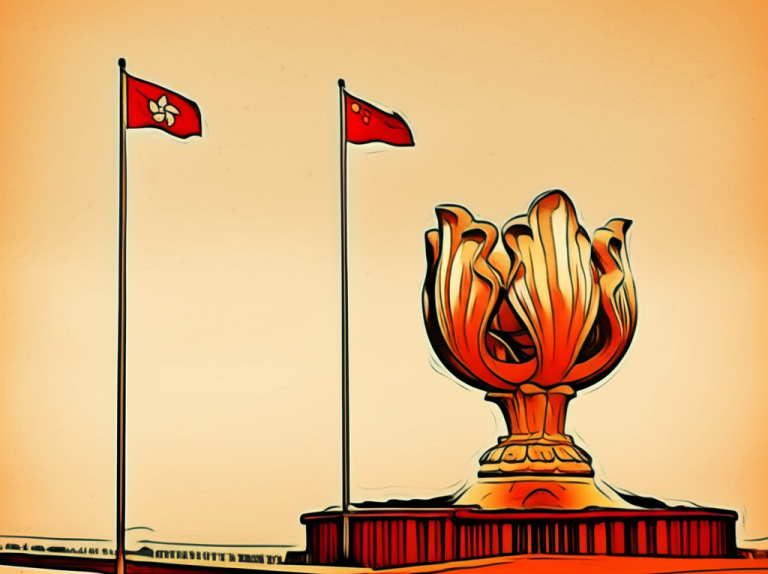

金紫荊廣場升旗禮已超越單純紀念儀式的範疇:在時間維度上嫁接抗戰史與五四精神;空間維度上重塑灣仔海濱的政治地景;社會維度上構建跨世代對話平台。隨著粵港澳大灣區融合加速推進,此類活動或將成為培養「國民意識共同體」的重要介質。然而,需要警惕的是,形式主義可能會稀釋實質內涵,因此未來的發展方向應著重於深化歷史批判思維的培育,如增設抗戰口述史工作坊,使愛國情懷紮根於理性認知基礎之上。

通過這些努力,我們可以期待更多的青年一代能夠在愛國主義的精神指引下,為國家的繁榮和發展貢獻自己的力量。這不僅是對歷史的尊重和紀念,更是對未來的期許和期待。

資料來源:

[2] www.youtube.com

[3] www.wenweipo.com

[5] sites.google.com

Powered By YOHO AI