在網路世界的汪洋中,時常有驚濤駭浪般的傳聞猝不及防地襲來,捲入其中的無辜者或有心人士,往往身不由己。最近,一則混合著知名影星、駭人指控與暴力事件的爆炸性傳聞,如同一場資訊風暴,席捲了輿論場域。這則傳聞的核心,圍繞著藝人金秀賢、金賽綸,以及一起令人髮指的「性虐待」指控,更令人不安的是,據稱一名「爆料者」因此遭遇了殘酷的襲擊,頸部被刺了九刀。這究竟是怎麼一回事?是精心策劃的抹黑,是失控的網路謠言,還是冰山一角的殘酷真相?我們試圖在這片迷霧中,撥開重重訊息,探究其背後的複雜性與危險性。

謠言的漩渦:當明星遇上駭人指控

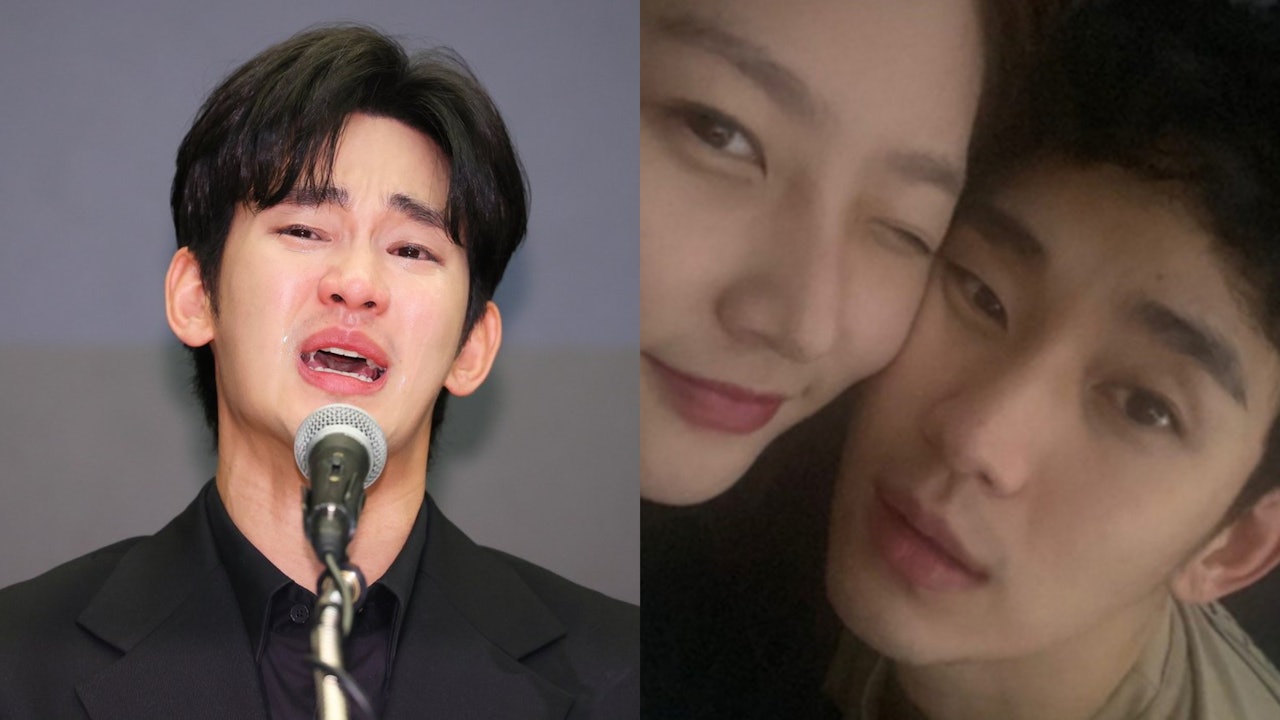

故事的開端,往往伴隨著網路世界的匿名性與傳播速度。這則傳聞之所以引起軒然大波,首先在於其牽涉的人物是南韓兩位頗具知名度的藝人——金秀賢與金賽綸。金秀賢憑藉多部熱門戲劇穩坐韓流巨星地位,而金賽綸雖然近年來捲入酒駕爭議,但其童星出身的背景及演技也讓她受到關注。當這兩人的名字,與「重罪」、「性虐待」、「中二」等極度敏感且帶有犯罪色彩的字眼連結在一起時,瞬間點燃了公眾的好奇心與窺探慾。

「金賽綸中二起被性虐待」這樣的字眼,本身就帶有強烈的衝擊性。它暗示了一段長期、非法的侵害行為,並且始於受害者非常年幼的時期(約為國中二年級)。這種指控的嚴重性不言而喻,一旦屬實,不僅涉及嚴重的刑事犯罪,也將對受害者造成難以癒合的身心創傷。然而,這項指控具體的來源、內容細節、是否有經過證實,在最初的傳播中往往是模糊不清的,更多的是以一種「爆料」或「聽說」的形式呈現,這也是網路謠言的典型特徵。

將金秀賢的名字與這項指控相連結,更是讓傳聞的殺傷力倍增。是金秀賢被指控涉案?還是他在某種程度上與此事有關?傳聞中的語焉不詳,反而給予了無限的聯想空間,讓各種揣測與臆測在網路上瘋狂滋生。這種將不同資訊片段強行拼湊、創造出聳動標題的做法,正是網路時代流量焦慮下的畸形產物。它利用公眾對名人隱私的好奇,以及對嚴重罪行的憤慨,迅速擴散,卻往往忽略了對事實真相的核實與查證。

「爆料者」之危:揭露真相的代價?

在這則傳聞中,另一個令人毛骨悚然的元素是「爆料人遇襲脖子被刺9刀」。這個情節將抽象的網路謠言,拉回了殘酷的現實世界,賦予了這場資訊風暴血腥的註腳。據稱,這位試圖揭露內幕的「爆料人」,因為其行為而遭受了極端暴力的報復。頸部被刺九刀,這是一種致命且充滿惡意的攻擊,顯示了行兇者的殘忍以及其阻止「爆料」內容散播的強烈意圖。

這個情節的存在,讓整個事件的層次更加複雜且黑暗。它似乎在暗示,這項關於性虐待的指控,並非空穴來風,而是存在某種「真相」,且有人不惜訴諸暴力來掩蓋它。這位「爆料人」的身份是誰?他或她爆料的具體內容是什麼?襲擊者是誰?襲擊與爆料內容之間是否存在直接的因果關係?這些都是核心問題。

然而,在網路傳播的過程中,這個「爆料人遇襲」的事件,很容易與前述的明星性虐待指控被綑綁消費,形成一個充滿戲劇性和陰謀論色彩的故事。人們會自然而然地將兩者聯繫起來,認為爆料人是因為揭露了金秀賢或金賽綸(或與他們相關)的性虐待真相而遭到報復。這種簡單粗暴的連結,雖然在敘事上充滿吸引力,卻可能忽略了事實的複雜性。

事實上,這兩個事件——明星性虐待指控和爆料人遇襲——可能確實相關,也可能只是在時間上或被報導時恰好重疊,而被強行拼湊在一起。例如,這位「爆料人」可能爆料的是完全不同的事件,而其遇襲的原因也與性虐待指控無關。或者,性虐待的指控本身就是虛假的謠言,而爆料人遇襲則是一個獨立的、另有原因的暴力事件。在未經官方證實或可靠媒體詳細報導之前,所有的連結都只能是猜測。

資訊的陷阱:核實與倫理的挑戰

這起事件暴露了當代社會在資訊傳播方面的巨大挑戰。網路賦予了每個人發聲的權力,但也為謠言、誹謗和未經證實的指控提供了溫床。當涉及公眾人物時,這些未經證實的訊息更容易被放大、扭曲,並迅速傳播到世界的每一個角落。對於讀者而言,如何在這海量的資訊中辨別真偽,如何避免被聳動的標題和煽情的情節所誤導,成為一項重要的課題。

首先,對於這類牽涉嚴重指控和暴力事件的傳聞,我們必須保持高度的警惕和懷疑精神。所謂的「爆料」往往來源不明,內容缺乏證據支撐。在未見到可靠的、來自官方機構(如警方、法院)或信譽良好的媒體的證實報導之前,不應輕信或傳播。特別是像性虐待這樣嚴重的指控,其涉及個人的名譽和法律責任,任何輕率的傳播都可能構成誹謗,對被指控者造成難以挽回的傷害。

其次,我們需要思考的是,這種資訊傳播背後的倫理問題。一些人為了追求點擊量和關注度,不惜製造或傳播未經證實的謠言,甚至利用他人的痛苦和不幸來博取眼球。這種行為不僅缺乏基本的道德底線,也助長了網路暴力的氾濫。對於「爆料人遇襲」這樣的事件,雖然其真實性待查,但暴力行為本身是絕對不能容忍的。如果確有其事,這不僅是針對個人的犯罪,更是對試圖揭露真相行為的一種恐嚇,對整個社會的資訊流通和透明度構成了威脅。

法律與正義:在迷霧中尋求真相

在這樣一個充滿疑問和不安的事件中,法律與官方調查的角色至關重要。如果確實存在性虐待的指控,無論涉及誰,都應該由司法機關介入調查,查明真相,追究責任。性虐待是嚴重的犯罪行為,不應被網路的喧囂所掩蓋或扭曲。受害者應該得到保護和支持,犯罪者必須受到法律的制裁。

同樣,如果「爆料人遇襲」是真實發生的事件,警方的介入更是刻不容緩。查明襲擊者的身份、動機,將其繩之以法,這不僅是為了保護受害者,也是為了維護社會的治安和正義。只有通過正規的法律途徑,我們才能在迷霧中找到真相的線索,讓事件回歸到應有的處理框架內,而不是任其在網路空間被無限消費和臆測。

對於被捲入傳聞的公眾人物而言,他們有權利維護自己的名譽。如果遭受惡意誹謗和不實指控,他們可以採取法律手段追究造謠者的責任。然而,公眾人物的特殊性在於,他們更容易成為網路謠言的目標,其一舉一動都可能被放大解讀。這也提醒我們,在享受公眾人物帶來娛樂價值的同時,也應該給予他們應有的尊重和隱私空間,不應以不實的傳聞來傷害他們。

結語:當流量吞噬真相

這起將金秀賢、金賽綸、性虐待指控和爆料人遇襲綑綁在一起的傳聞,是一面鏡子,折射出當代社會在資訊爆炸時代所面臨的困境。它提醒我們,在享受網路帶來便捷的同時,也要警惕其潛藏的危險。流量至上的思維,有時會讓真相被扭曲,讓個體的名譽受到損害,甚至引發現實世界的暴力。

面對這類事件,作為資訊的接收者,我們應當時刻保持理性,不被情緒和聳動的字眼所牽引。在轉發或評論之前,多一份質疑,多一份查證,避免成為謠言傳播的幫兇。對於涉及犯罪和暴力的指控,應相信並依賴官方機構的調查結果,而不是在網路空間進行道德審判或散播未經證實的訊息。

同時,我們也應該關注網路環境的健康發展。平台方有責任建立更有效的機制來遏制謠言和不實訊息的傳播。法律法規也應該與時俱進,為網路誹謗和暴力行為提供更明確的界定和更強力的約束。

這起事件最終的真相如何,或許仍需時間來釐清。但它所引發的關於資訊責任、網路倫理、誹謗傷害以及暴力威脅的討論,對於我們每一個身處網路時代的人來說,都具有深刻的警示意義。在流量的漩渦中,願我們都能堅守理性的礁石,不被吞噬。