光怪陸離的劇情,在現實生活中真實上演。一宗駭人聽聞的謀殺案,不僅揭露了人性的陰暗面,更牽扯出一連串令人始料未及的發展。在蔡天鳳被殺害肢解後,她的前夫鄺港智成為警方追緝的目標,而兩名涉嫌協助他離港的男女,林舜和潘巧賢,也因此站上了法庭,被控以串謀妨害司法公正罪。這宗案件的審訊過程,猶如一部懸疑劇,充滿了戲劇性的轉折,特別是辯方提出「對方未付租船錢,即協議未達成」的論點,更是引發了廣泛的討論與關注。

疑雲密布的開端

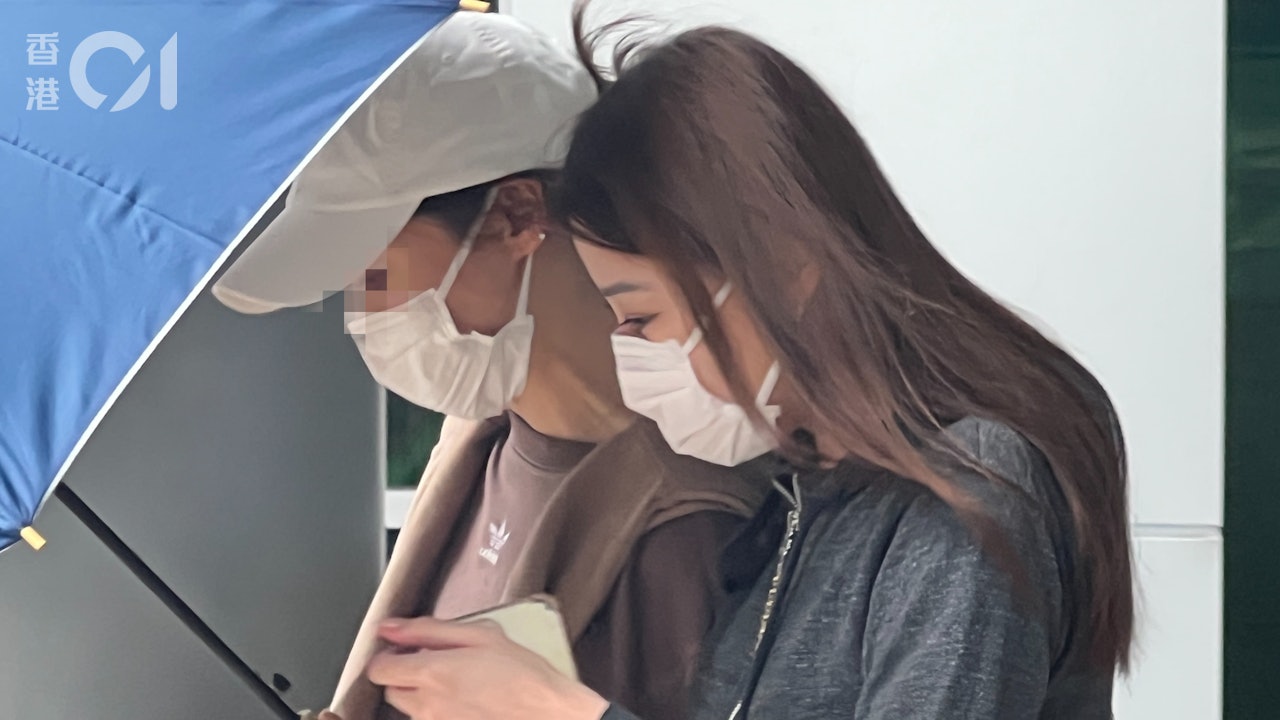

時間回到2023年2月24日至25日,正當蔡天鳳遇害的消息震驚全港之際,涉案的兩名被告林舜(42歲,遊艇公司職員)和潘巧賢(30歲,無業)被指控在這段時間內,串謀協助一名預期可能涉及法律程序或執法機構調查的男子「Alex」,企圖經非入境事務處管理的出入境管制站秘密離港。控罪明確指出,他們與一名叫「Ivy」的女子合謀,意圖妨害司法公正。然而,這兩名被告在法庭上否認了控罪。

這宗案件的序幕,就在疑雲與否認中展開。控方需要證明被告的行為確實構成妨害司法公正的意圖,而辯方則試圖瓦解控方的論點。

庭上的攻防:協議的真偽與意圖的辯駁

在九龍城裁判法院的審訊中,控辯雙方展開了激烈的辯論。控方指出,男被告林舜曾就租船出價30萬,認為這已足以證明存在犯罪協議。控方強調,只需證明兩名被告協議協助「Alex」離港,就足以構成犯罪意圖,無須證明這位「Alex」就是蔡天鳳的前夫鄺港智。

然而,辯方的論點卻別出心裁。代表男被告的大律師表示,協議是否達成似乎只有文字上的證據,並引用林舜在訊息中提及「放心放心,安排緊架啦,安排緊架啦」,以及「要戶口收到錢才能出船」等內容,指出如果對方沒有付款,就意味著協議尚未達成,甚至根本沒有協議存在。 這就如同日常商業交易,如果貨款未付,買賣合同便未生效,遑論交貨。辯方試圖將這宗涉及協助潛逃的嚴重案件,類比為一宗未完成的交易,以此辯解被告的行為不構成犯罪。

女被告潘巧賢的辯護策略則側重於撇清自身責任。她的代表大律師指出,潘巧賢在發現情況有異後,便沒有再回覆訊息,這反映了她想盡快抽身的意圖。 辯方聲稱,潘巧賢在這宗事件中只是扮演著「轉述角色」,並不清楚具體的安排。 她對當中的安排不清楚,也沒有加入討論或給予個人想法,因此不應為此負責。 這位網紅潘巧賢,在庭上表示是經朋友介紹認識了這宗「生意」,並提到澳門友人曾詢問她父親是否有辦法協助。 甚至,控方播放的訊息中,潘巧賢曾提及租船事宜,並表示不清楚安排,也沒有給予個人想法。

藏在細節裡的魔鬼:通訊記錄的揭示

庭上呈現的證據,特別是從蔡天鳳前夫鄺港智手機中檢獲的通訊記錄,成為揭示案情的關鍵。這些記錄顯示,鄺港智的微信帳戶與本案兩名被告林舜、潘巧賢,以及「Ivy」的帳戶同時出現在同一個微信群組內。 控方播放的語音訊息內容,更是直接涉及了安排以船離港等細節。

其中一段錄音提到,最穩妥的做法是在香港上船參加「船P」,然後再另找一艘從澳門出發的船在兩地海中心進行「轉船接應」。 另一段錄音則詢問「係咪可以即刻出發」,並提及「搵到一間3萬蚊」,但強調「要入咗錢落帳戶先,唔可以畀現金」。 這些對話內容,似乎描繪了一幅精心策劃的潛逃路線圖。

潘巧賢在盤問下曾提及,警方在拘捕她時曾說「𡃁妹,你知唔知你而家好大鑊,你協助逃犯喎」,這讓她當時懷疑是否「Ivy跣我」。 她也聲稱警方曾歪曲她的說法,教唆她寫下帶有「著草」字眼的證供版本,並表示警方告訴她法官不會逐字細看。 然而,控方質疑,如果她遭到警方粗言穢語對待,為何還會相信警方並詢問如何縮短句子。

協議的法律定義與意圖的證明

這宗案件的爭議焦點之一,在於「協議」的法律定義。辯方認為未付款即未達成協議,但法律上的「串謀」罪,側重於行為人之間是否存在共同的犯罪意圖和實施犯罪的約定,而並非必須有金錢交易完成。換句話說,即使尚未支付報酬,只要雙方就實施犯罪行為達成了共識並有所行動,就可能構成串謀。控方也正是基於此,認為只要證明被告協議協助「Alex」離港,即足以構成犯罪意圖。

而「妨害司法公正」的意圖,則是控方需要證明的另一關鍵要素。協助可能涉及法律程序的人士秘密離港,顯然具有逃避偵查或審訊的目的,這與妨害司法公正的定義高度吻合。即使被告聲稱不清楚「Alex」的具體身份或所涉何事,只要他們明知對方可能涉及法律問題,並協助其規避正常的出入境程序,就可能被認定具有妨害司法公正的意圖。

撲朔迷離的網絡:人物關係的複雜性

在這宗案件中,除了兩名被告,還牽涉到「Alex」(被指為鄺港智)和「Ivy」。通訊記錄顯示,潘巧賢是經朋友介紹接觸到這宗「生意」,而「Ivy」則是澳門居民,在案發前已離港。 潘巧賢曾供稱,澳門友人「盧曉虹Ivy」曾詢問她父親是否有辦法,而她回覆父親不會理會這種小事。 控方更指出,「Ivy」曾向潘巧賢提及「船直接去到海中間,會有另一條船接佢」,而潘巧賢則回應讓朋友直接聯絡林舜,並提及3萬元即可出發,但需要先過數。

這些複雜的人物關係和通訊內容,勾勒出一個涉及跨境協助潛逃的網絡。潘巧賢聲稱自己只是轉述訊息,不清楚安排,但这與她與「Ivy」和林舜在同一群組中討論具體細節、甚至提及價錢和付款方式的事實存在矛盾。

結尾:法律的審視與人性的警示

這宗涉及協助蔡天鳳前夫潛逃的案件,將在6月16日宣判。辯方提出「未付款即協議未達成」的論點,雖然在商業邏輯上有其道理,但在法律上能否成立,則需要裁判官根據所有證據進行判斷。法律對「串謀」的定義,更側重於共同的犯罪意圖和約定行為,而非金錢交易是否完成。

這宗案件不僅是對兩名被告法律責任的審視,更是對人性在面臨金錢誘惑與法律邊緣時的一種警示。當協助他人逃避法律責任的行為披上「生意」的外衣,當法律的界線在金錢面前變得模糊,個人又該如何堅守道德與法律的底線?無論最終裁決如何,這宗案件都將成為一宗值得深思的案例,提醒我們在追求利益的同時,絕不能逾越法律的紅線,更不能讓自己的行為成為他人逃脫法網的幫兇。