獨居長者悲歌:12年6獨居者化白骨無人知,社工籲三方主動免憾事

風中殘燭的孤寂:直視獨居長者的困境

當都市的霓虹在夜空中閃爍,當家家戶戶圍爐共享天倫,是否曾想過,在城市的某個角落,有這樣一群長者,他們獨自生活,與孤獨為伴。近年來,「獨居長者無人知」的悲歌屢屢上演,甚至發生令人痛心的「化白骨」事件。這不僅是個人的不幸,更是整個社會必須正視的嚴峻課題。香港在過去12年間,至少發生了6宗獨居者倒斃單位,甚至腐爛見骨的案件,其中5宗是在房屋署追收欠租或收樓時才被揭發。這冰冷的數字背後,是無數長者被遺忘的孤寂身影。

獨居,正在成為一種趨勢。台灣國家發展委員會推估,到2025年將邁入超高齡化社會,每5人就有1人是65歲以上長者,而獨居戶數在十年內增加了近八成。香港亦然,2021年人口普查顯示,65歲及以上長者已佔總人口兩成,其中獨居長者近19萬名,佔整體長者人口13%。獨居的原因多種多樣,包括家庭結構轉變、子女外出工作或移民、不婚不育等。然而,獨居本身並非問題,真正的問題在於社會支持網絡是否足夠,以及長者是否具備生活自理能力。

隱匿的風險:獨居長者面臨的多重挑戰

獨居長者面臨的風險是多層面的,且往往具有隱匿性。

- 身心健康的雙重考驗: 缺乏人際互動容易導致孤獨感,加速心智和認知功能退化,增加失智症和憂鬱症的風險。同時,若因疾病或老化失去生活自理能力,又無人照護,日常起居將面臨嚴重困難,挫傷長者自尊,影響心理健康。日本便曾有獨居長者在家中去世數日甚至數年才被發現的案例。

- 應急能力的脆弱: 獨居長者在遇到突發情況,如暈倒或意外時,往往孤立無援。雖然平安鐘是基本的保障,但許多長者並未隨身佩戴,或在意外發生時來不及按鈕求救。科技雖能提供協助,如跌倒感應器或緊急燈裝置,但普及程度仍有待提升.

- 社會連結的斷裂: 獨居生活可能導致社交需求減少,長者習慣不與人溝通,不願分享,進一步加劇孤獨感.

- 財務與安全的潛在危機: 獨居長者可能成為詐騙目標,一旦受騙,求助無門,恐導致更大的心理壓力甚至悲劇。雖然政府提供多種現金福利,但社署並未備存獨居長者受惠人數的數據。

社工的呼籲:建構三方聯動的安全網

面對獨居長者的困境,資深社工陳琬琛強調,避免悲劇重演需要政府部門、鄰居、以及長者本人的三方共同努力,更主動地介入與關懷。

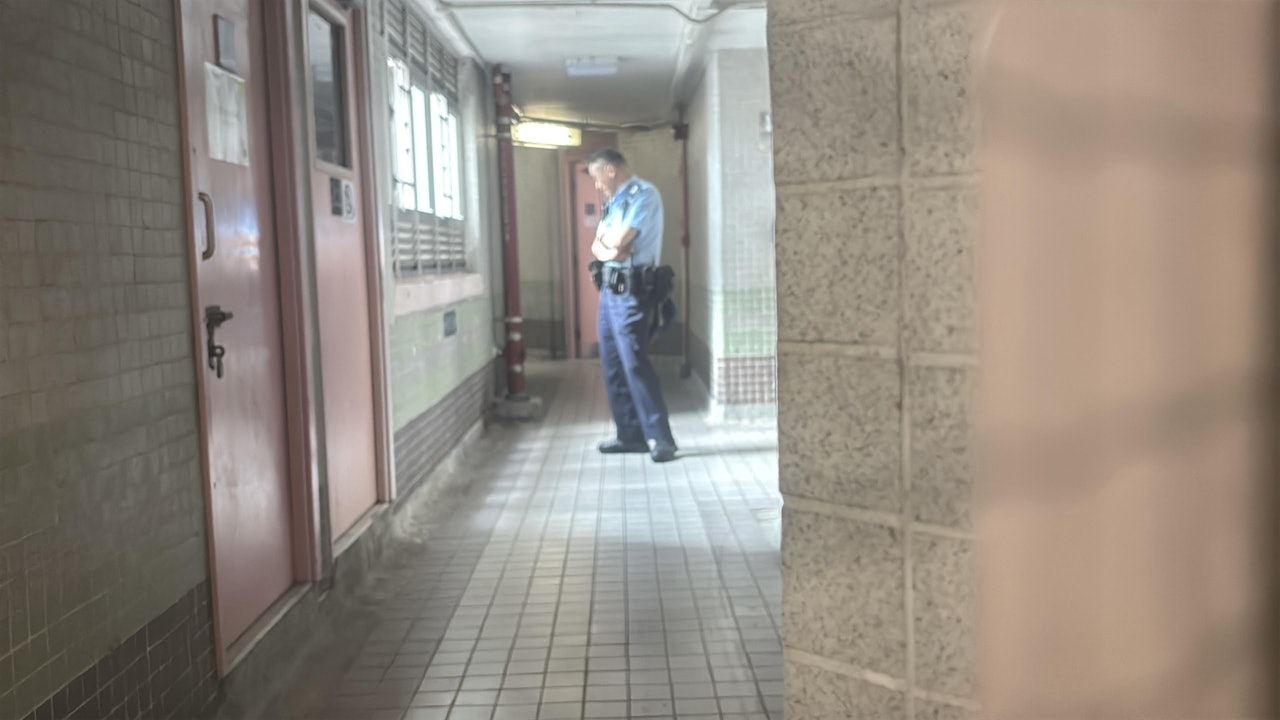

- 政府部門的主動出擊: 房屋署等政府部門應主動跟進獨居、身體虛弱的長者個案。若無法聯繫上本人,應嘗試聯繫其子女或親友了解狀況。此外,應定期上門探訪,及時發現失聯情況。立法會議員鄧家彪亦呼籲政府主動作為,採用全覆蓋的概念支援獨居長者,並檢討現行長者中心自願參與模式的不足,因為這可能導致隱蔽、不善溝通的高風險長者被忽略. 有研究建議政府應加大對老年福利的投入,完善法規,確保社會福利和救助政策的落實.

- 社區鄰里的守望相助: 街坊鄰居應主動關心身邊的獨居長者。若發現長者長時間沒有露面,可以幫忙敲門,或聯繫房屋署等部門協助了解情況. 曾有報導指出,獨居老人去世多時無人發現,直到鄰居聞到異味才報警揭發. 社區應營造互相關懷的氛圍. 社福機構也透過義工探訪等方式,為獨居長者提供社交和心理支持,減輕孤獨感,擴闊社交網絡.

- 長者自身的積極參與: 獨居長者本人也應主動參與長者中心活動或成為會員。這不僅能讓別人了解他們的情況,一旦長時間未現身,中心社工也能主動關心跟進. 參與社區活動也能拓展社交圈,獲得更多支持.

科技與協作:未來支援的關鍵

除了上述三方力量,科技的應用和部門間的協作也是解決獨居長者問題的重要方向。 利用樂齡科技,如家居安全檢測系統,可以在長者跌倒或遇到意外時及時發出警報. 然而,如何將這些科技普及到有需要的長者家中,仍需政府和社會各界的努力。

此外,整合獨居長者資料,建立資訊分享平台,有助於房屋署、社署和醫院管理局等部門更好地協調,確保每位有需要的長者都能獲得應有的福利支援。畢竟,處理「孤獨死」事件需要大量社會資源,對殯葬、醫療系統造成壓力.

結語:讓每一位長者都能溫暖安老

獨居長者「化白骨」的悲劇,是一面鏡子,映照出社會在人口高齡化趨勢下所面臨的挑戰。這不僅僅是長者的問題,更是你我未來可能面臨的課題。台灣和香港都已進入高齡化社會,獨居長者人數持續增加. 打造一個完善的社會安全網,讓獨居長者能夠有尊嚴、有溫暖地安度晚年,需要政府制定更積極的政策,社區發揮守望相助的精神,以及長者自身的積極連結。唯有如此,才能避免更多令人心碎的悲歌,讓每一位長者都能在夕陽下感受到溫暖與關懷。