時光荏苒,歲月總是在不經意間,為我們生命的地圖標記上新的座標。當我們年輕時,死亡似乎是遙遠的邊界,是故事的終點,與我們無關。然而,隨著年齡增長,身邊親友的離去,或是自身體力衰退的提醒,生命的有限性開始變得清晰可見。對於公眾人物而言,他們的一舉一動、一字一句,往往被放大檢視,特別是當他們觸及生命中最根本、也最令人避諱的話題時。

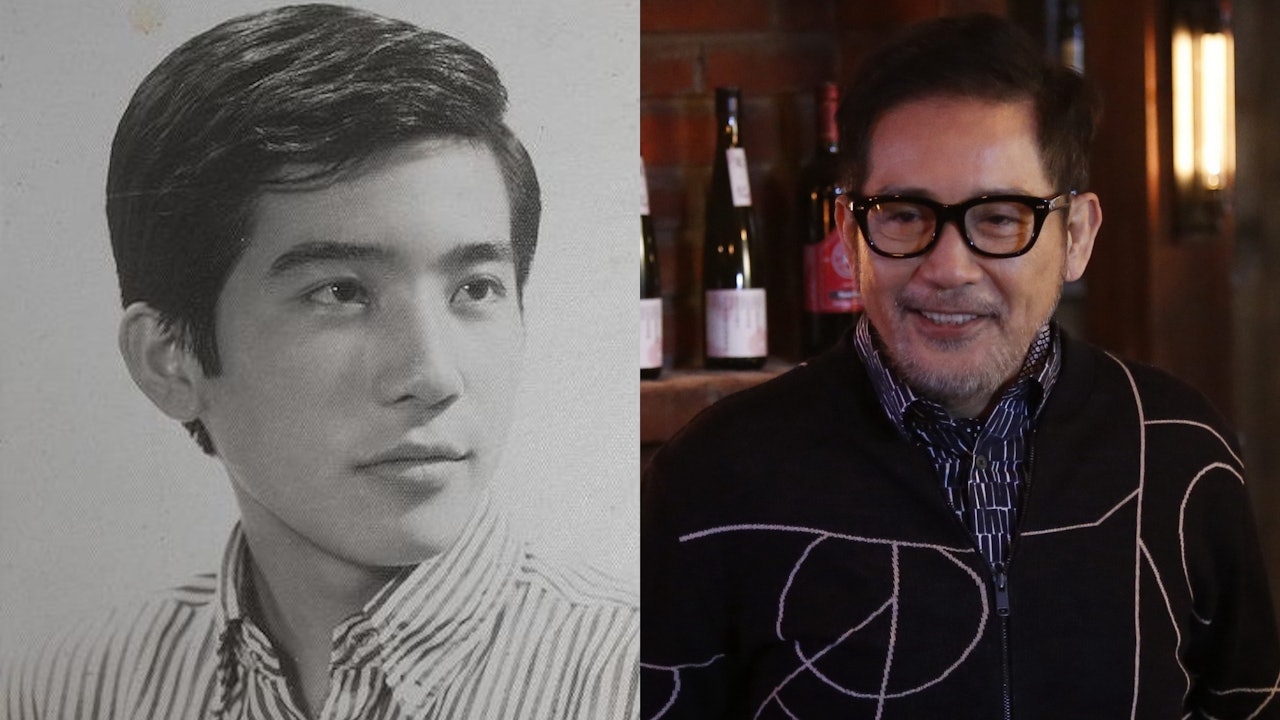

資深演員秦漢,這位曾在無數瓊瑤電影中,飾演深情款款男主角的「不老男神」,如今已屆79歲。他銀幕上的形象,定格在那個浪漫純愛的年代,與瓊瑤的作品緊密相連。然而,卸下光環,回歸真實人生,秦漢也如同你我,必須面對生老病死的自然法則。最近,他在一個場合中,談及對生命終點的看法,特別是關於「主動結束」的態度,其坦然與直率,令人意外,也引發了深思。

光影歲月中的連結:秦漢與瓊瑤的時代記憶

提起秦漢,很難不聯想到瓊瑤。他們是特定時代的文化符號,是那個年代文藝愛情片的代表。秦漢主演的許多瓊瑤電影,如《窗外》、《煙雨濛濛》、《庭院深深》等,塑造了一個又一個溫柔、憂鬱、深情的男性形象,俘獲了無數觀眾的心。瓊瑤的故事,總是在描繪愛情的浪漫與糾葛,但也時常觸及人生的離合悲歡,甚至是對死亡的描寫,帶著她獨特的筆觸與觀點。秦漢與瓊瑤作品的深厚淵源,使得他在談論與生命終結相關的議題時,似乎也帶上了一層特殊的時代濾鏡,讓人好奇,這位「浪漫代言人」在現實中,如何看待生死的嚴肅課題。

雖然標題中提及「瓊瑤辭世」,但事實上,瓊瑤阿姨目前仍然健在。秦漢的這番話,更像是他針對生命議題的個人觀點,或許是受到瓊瑤過去作品中,關於「善終」或面對死亡的描寫所啟發,或是對生命體悟的自然流露。這也提醒我們,新聞標題有時可能為了吸引目光,而造成誤解,重點應放在秦漢本人對「主動結束」態度的闡述。

面對最終章的選擇:秦漢的坦率告白

在一次公開場合或採訪中,秦漢被問及相關話題時,展現出他年近八旬的灑脫與從容。他沒有迴避,而是非常坦率地分享了自己的看法。據報導,秦漢表示,他認同「主動結束」的觀念。這句話擲地有聲,在華人社會,死亡是一個相對禁忌的話題,更遑論是「主動」去結束生命,這通常與安樂死、自殺等敏感詞彙連結。

秦漢進一步解釋,他之所以會認同,是因為他無法接受自己未來可能因生重病而承受巨大的痛苦,或是需要插管、臥床,失去生活尊嚴的情況。他明確表示,如果自己將來生了重病,面臨那樣沒有品質、只剩折磨的生命狀態,他也會選擇「主動結束」。這番話,不是一時的衝動或氣話,而是一個歷經人生百態的長者,在深思熟慮後,對自己生命最終走向的一種預設與期望。他渴望的是一種「善終」,一種在生命終點,仍能保有尊嚴與自主的狀態。

他的話語,或許讓一些人感到震驚,但更多人則表示理解與感佩。理解的是,沒有人願意在病痛中掙扎,沒有人希望成為親人的負擔,更沒有人想在失去意識與尊嚴的狀態下苟延殘喘。感佩的是,他有足夠的勇氣,去直視並公開談論這個沉重的議題,將個人的生死觀,毫無保留地展現出來。這也反映出,隨著社會觀念的進步,人們對於生命終點的態度,正逐漸從被動接受,轉向更為積極與自主的思考。

「善終」的權利與尊嚴的追尋

秦漢所認同的「主動結束」,在更廣泛的語境下,其實觸及了「善終」與「生命自主權」的核心議題。「善終」並非等同於安樂死,它通常指的是在生命末期,透過適當的醫療照護(例如安寧療護),減輕病人的痛苦,尊重其意願,使其在舒適、有尊嚴的狀態下走完人生最後一程,避免無效的、延長痛苦的醫療行為。而安樂死(Euthanasia)或協助自殺(Assisted Suicide),則更進一步,涉及醫療人員直接或間接協助病人結束生命,這在許多國家和地區仍然存在法律和倫理上的巨大爭議。

秦漢的話語,儘管用了「主動結束」這樣較為直接的詞彙,但其背後所表達的,是對「尊嚴」的極度看重。他無法接受生命最終階段,只剩下痛苦與無能為力。這種對尊嚴的渴望,是許多末期病患及其家屬共同的心聲。在現代醫療技術日益發達的今天,我們常常可以通過各種方式延長生命,但這種延長,有時卻是以犧牲生活品質和尊嚴為代價的。於是,「如何好好地告別」,成為一個越來越被重視的社會課題。人們開始思考,當治癒無望,當生命只剩下痛苦,我們是否有權利選擇不再承受?是否有權利決定自己的終點?

這個問題沒有簡單的答案,它牽涉到個人的信仰、價值觀、家庭的支持系統,以及國家的法律和醫療體系。但在秦漢看來,至少他自己,已經做出了內心的選擇——如果狀況如此,他寧願選擇一種更為「主動」的、有尊嚴的離去方式。

歲月沉澱的智慧:為何秦漢選擇公開談論?

一位曾經的偶像級人物,選擇在這個年紀,如此坦誠地公開談論生死觀,其背後自有深意。年屆79歲,秦漢的人生閱歷可謂豐富。他或許見證過親友在病痛中掙扎的煎熬,或許從媒體報導中了解過末期病患的困境,或許是閱讀了像瓊瑤這樣的朋友,過去在作品或採訪中表達的對生死的看法。這些經歷和觀察,都在他心中累積沉澱,最終形成了自己對生命終點的獨特見解。

選擇公開談論,除了他個人率真的個性使然,或許也包含了一種希望引發更多人思考的意願。作為一個有影響力的公眾人物,他深知自己的話語會被聽見、被討論。在這個普遍對死亡避而不談的社會氛圍中,他願意站出來,用自己的真實想法,為這個沉重的議題,打開一個對話的窗口。他的坦誠,無疑為許多不敢或不知如何談論死亡的人們,提供了一個起點。他告訴我們,面對死亡並不可怕,可怕的是在失去尊嚴和選擇權的狀態下,被迫承受痛苦。

他的這番話,也展現了一種歷經歲月洗禮後的豁達與通透。他不再需要維持完美的偶像形象,而是更在意活出真實的自我,包括對待死亡的態度。這種勇氣,來自於對生命深刻的理解,也來自於對自己未來的一種掌控的渴望。

我們的共同課題:預約一場有尊嚴的告別

秦漢關於「主動結束」的告白,不僅是他個人的生命選擇,更像是一個信號,提醒著我們整個社會:如何面對生命終點,是我們每個人都必須思考的課題。隨著高齡化社會的到來,這個問題變得尤為迫切。我們是否應該趁著健康清醒時,與家人溝通自己的醫療意願和生死觀?是否應該提前簽署預立醫療決定書(或稱生前預囑),指定醫療委任代理人,確保自己的意願在未來能夠被執行?

這些準備,並不是不吉利,而是一種負責任的態度。它是對自己生命負責,也是對家人的愛護。它能避免在生命最後階段,家屬在痛苦和茫然中,替病人做出違背其意願的決定;也能讓病人避免承受不必要的痛苦,保有最後的尊嚴。

秦漢的話語,鼓勵我們打破對死亡的禁忌,開始一場關於生命終點的對話。無論我們最終選擇哪種方式告別,是安寧療護,是順其自然,還是像秦漢所說的「主動結束」(在他所理解的範疇內),重要的是,這個選擇權應該掌握在我們自己手中,並且得到家人和社會的理解與支持。

生命的低語與尊嚴的謝幕

秦漢這位銀幕上的情聖,在人生的暮年,選擇以坦誠的姿態,分享他對死亡的看法。他關於「主動結束」的驚人言論,或許挑戰了傳統的觀念,但也真實地反映出,許多人內心深處對「善終」和「尊嚴」的渴望。他的話語,像是一聲溫柔卻堅定的低語,提醒著我們:生命不僅僅在於長度,更在於品質與尊嚴。

面對生命的最終章,我們可以選擇逃避,也可以選擇勇敢地面對和準備。秦漢的例子告訴我們,即便是公眾人物,也有權利和需要去思考並表達自己的生死觀。他的坦率,為我們提供了一個寶貴的機會,去反思自己的生命,去規劃自己的未來,去預約一場有尊嚴的告別。在時光緩緩流淌中,讓我們學習聆聽生命的低語,為自己的人生,尋覓一個寧靜而有尊嚴的謝幕。