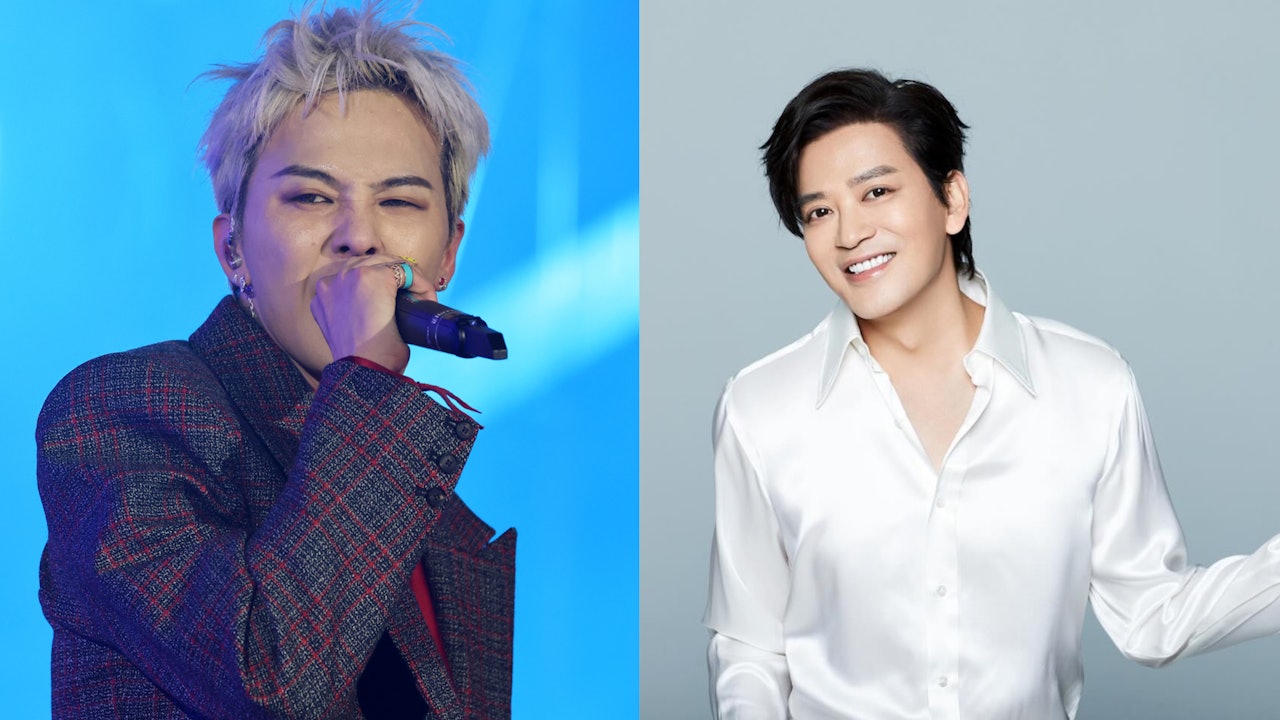

娛樂圈的風吹草動,總是能輕易牽動大眾的敏感神經,特別是當新舊世代的偶像隔空「互動」時。最近,資深藝人陳曉東因評論南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon(GD)的音樂風格,意外捲入一場網路風波。這本應是藝人之間的正常討論或個人意見表達,卻因為觸動了部分粉絲的心弦,迅速演變成一場關於尊重、過氣與流量的激烈爭議。

一句話引發的「地震」?

事源於陳曉東在社群媒體上,對G-Dragon的音樂發表了一些看法。具體的評論內容迅速在網路上流傳開來,雖然看似只是對音樂風格的個人評價,但很快就引來GD粉絲的強烈不滿。粉絲們認為,陳曉東的言論帶有不尊重的意味,甚至有些居高臨下,未能給予作為國際知名藝人的GD應有的肯定或起碼的禮貌。這一點燃了戰火,評論區瞬間被大量粉絲的質疑和指責淹沒。

當粉絲「不收貨」:偶像的守護者

粉絲文化在當代娛樂產業中扮演著極其重要的角色。對許多粉絲而言,偶像不僅是表演者,更是精神寄託和情感連結的對象。因此,任何被視為對偶像不敬的言論,都可能激發粉絲強烈的保護欲和反擊行動。在這起事件中,GD的粉絲展現了強大的凝聚力和「護主」決心。他們不僅反駁陳曉東的音樂評論,更將戰火延伸至對陳曉東個人狀態的評價。

「過氣藝人」和「亂說話蹭熱度」成為粉絲最常使用的殺傷性武器。這些指控的核心,是認為陳曉東的發言並非出於真誠的音樂討論,而是藉由點評當紅國際巨星來博取關注,試圖「蹭」GD的熱度,以挽救自己所謂「過氣」的事業。這種說法在網路世界極具傳播力,也最能快速凝聚對立陣營。粉絲們的不滿,源於他們認為自己的偶像被一個他們眼中已經「不再流行」的藝人輕率評判,這本身就是一種「不尊重」。

陳曉東的回應:解釋還是辯解?

面對排山倒海的批評聲浪,陳曉東也做出了回應。他的回應內容成為事件的另一個焦點。根據新聞報導及網路流傳的資訊,陳曉東解釋了自己的原意,可能試圖澄清並無不尊重的意思,或者強調自己只是從專業角度進行探討。然而,從「粉絲唔收貨」的結果來看,他的解釋並未能平息眾怒,反而可能因為解釋的方式或態度,被部分粉絲認為是辯解,甚至火上澆油。

在數位時代,公眾人物的回應藝術至關重要。一個真誠、謙遜、有同理心的回應,即使未能完全平息爭議,也能展現良好的危機處理能力。反之,任何被解讀為傲慢、推卸責任或敷衍的態度,都可能讓事態進一步惡化。陳曉東的回應具體內容影響了他能否走出這次風波的泥潭。

「過氣」與「蹭熱度」:網路時代的標籤

「過氣藝人」和「蹭熱度」是網路輿論場上常見的負面標籤。前者帶有濃厚的功利色彩,暗示一個藝人已經失去市場價值和關注度;後者則指向一種為博眼球而不擇手段的行為模式。將這兩個標籤同時貼給陳曉東,是粉絲情緒化表達的極致,但也反映了當代娛樂圈殘酷的現實:流量為王,關注度是衡量藝人價值的硬指標。

這種指控,一方面固然源於粉絲對偶像的無限忠誠和護衛心理;另一方面,也折射出網路社群中習慣於簡單粗暴貼標籤、非黑即白的二元對立思維。一旦某人被貼上「過氣」的標籤,其後續的任何舉動,都可能被自動解讀為「垂死掙扎」、「刷存在感」、「蹭熱度」。這種預設立場,使得理性的討論和溝通變得異常困難。

言論自由的邊界與公眾人物的責任

這起事件也引發了一個更深層次的討論:公眾人物評論其他藝人的言論自由邊界在哪裡?作為藝人,陳曉東有權利表達自己對音樂的看法,無論是讚美還是批評。然而,作為一個擁有一定公眾影響力的人物,其言論需要更謹慎地考慮可能帶來的影響。尤其是在評價國際頂級流量藝人時,其粉絲群體的龐大和敏感性是必須納入考量的因素。

尊重,是交流中最基本的原則。即使是批評,也可以用專業、客觀且尊重的語氣表達。一旦言辭被認為失當或帶有貶低意味,即使原意並非如此,也很容易被放大和曲解,進而引發不必要的衝突。公眾人物在享受言論自由的同時,也承擔著相應的社會責任,其一言一行都在顯微鏡下被審視。

事件的漣漪:反思網路互動生態

陳曉東與GD粉絲之間的這場風波,或許很快就會隨著時間推移而淡去,但它作為一個案例,值得我們反思當代的網路互動生態。社群媒體極大地方便了人們的表達,卻也加劇了情緒的傳播和極化。粉絲的狂熱、反對者的攻訐、「標籤化」的思維模式,共同構成了一個複雜且常常充滿火藥味的網路輿論場。

對於藝人而言,如何在這個場域中自處,既能保持真我,又能避免不必要的風波,是一個持續的挑戰。謹慎發言、真誠溝通、理解並尊重粉絲情緒,或許是在這個高壓環境中生存的必修課。而對於普通網民和粉絲來說,學會理性區分個人觀點與惡意攻擊,避免使用侮辱性標籤,以及在表達不滿時仍能保持基本的尊重,則是共同營造更健康網路環境的責任。

餘波盪漾或一笑置之?

這次事件最終會是餘波盪漾,持續影響陳曉東的形象,還是隨著時間被大眾一笑置之,很大程度上取決於後續的發展以及陳曉東本人的處理方式。無論如何,這起風波再次提醒所有公眾人物:在這個高度互聯、訊息光速傳播的時代,謹言慎行不僅是一種美德,更是保護自己免受無端攻擊的有效策略。同時,它也暴露了網路輿論環境的脆弱和易燃,促使我們思考如何才能在虛擬空間中,建立更多理解與尊重的橋樑,而非對立與攻擊的壁壘。