醫者心聲:手術室裡的「災難片」——當冷氣罷工,水滴取代無菌

想像一下,在分秒必爭的手術室裡,燈火通明,器械就位,病患已然麻醉,等待著醫師的妙手回春。然而,此刻的場景卻不是教科書上的標準畫面,而是宛如災難片般的景象:空氣悶熱,牆壁和設備上凝結著水珠,甚至手術燈也開始滴水,滴向了無辜的病患。這不是虛構的驚悚情節,而是香港聖德肋撒醫院去年中發生的一宗真實事件,外科專科醫生廖子良親歷其中,他形容當時的環境是「災難性」的。

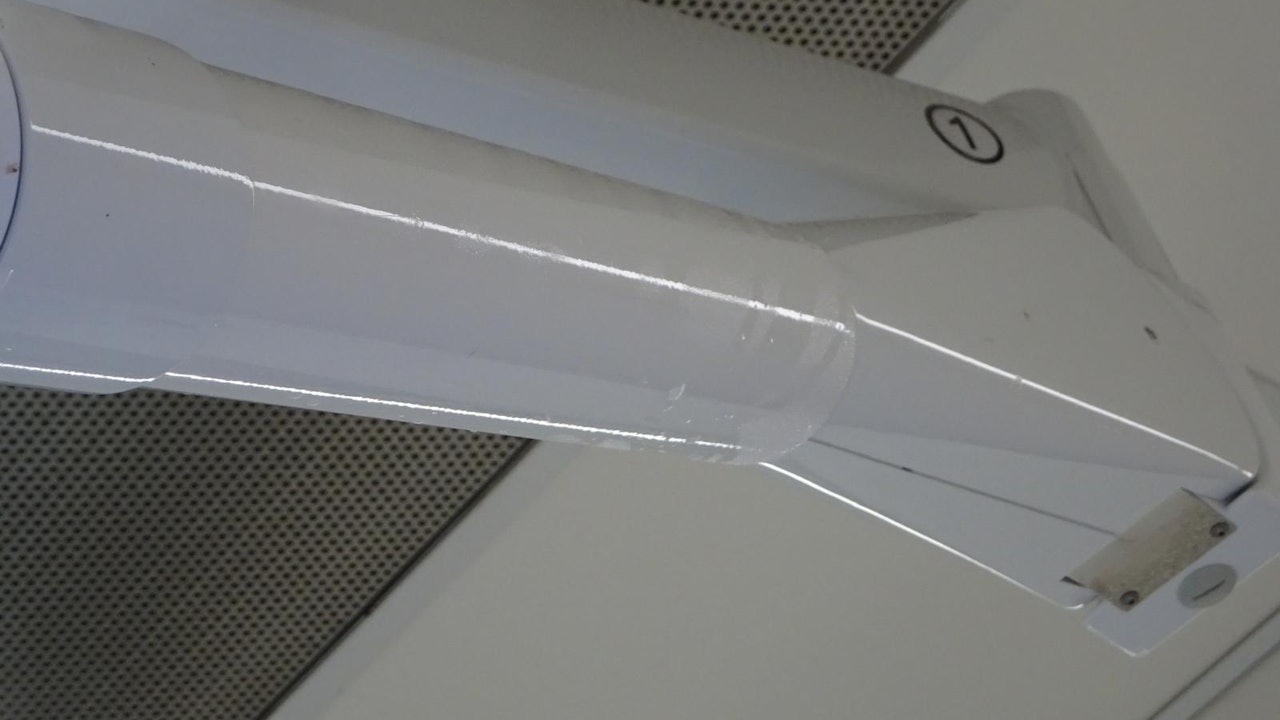

悶熱與水滴:手術室的異常景觀

根據廖醫生的描述,當時他正在該院為病人進行微創手術,不料手術開始僅15分鐘後,冷氣系統便發生故障。炎熱的天氣下,手術室的溫度急劇升高,估計超過攝氏30度,空氣彷彿凝滯了一般,毫無流動可言。更 alarming 的是,由於室溫升高,空氣中的水分開始在較冷的表面凝結,導致牆壁、設備甚至手術燈都出現冷凝水,水滴甚至滴落到手術床上。

儀器失靈與應急措施:風筒登場的荒謬

手術室環境的惡化直接影響到醫療儀器的運作。廖醫生指出,內視鏡的鏡頭和連接組件也疑似受潮,連接變得不穩定,手術屏幕一度中斷約5分鐘。 在這個生死攸關的時刻,醫護人員不得不採取權宜之計,甚至使用了風筒來吹乾儀器組件。 這種在關鍵手術中使用風筒的畫面,聽起來充滿荒謬,卻是當時醫護人員面對困境的真實寫照。儘管如此,手術屏幕仍然只能以黑白畫面顯示,直到手術接近尾聲才恢復正常。

有該院員工透露,當時為了避免病人受到滴水影響,還需要在手術床上鋪上無菌布。 廖醫生強調,手術室的抽風系統和無菌環境對手術至關重要,這種惡劣的環境無疑增加了手術的風險。

醫院與衛生署的回應:是霧氣還是水滴?

事故發生後,廖醫生曾向院方反映情況,並希望能與負責該院事務的總護士長會面,但未能成功。 去年9月,他與病人一同向衛生署投訴,要求署方調查此事故並呈報。 然而,衛生署在今年3月書面回覆表示,調查後未有發現該院違反《私家醫院實務守則》。 衛生署解釋說,事故原因是調控室溫的空調系統故障,而作感染控制用途的手術室通風系統運作正常,醫院也按既定應變計劃採取了措施應對。署方認為是次空調系統故障不屬於私家醫院必須呈報的事件,調查中也沒發現醫院違反相關條例和守則。

與主刀醫生廖子良的描述形成對比的是,醫院方面否認了手術室出現水滴的情況,僅稱是出現了霧氣。 這種說法與廖醫生提供的照片和親身經歷顯然存在差異。

醫生的堅持與質疑:對調查結論的不認同

面對衛生署「無違規」的調查結論,廖醫生表示強烈不認同。他認為,衛生署的調查結論僅依賴院方管理層提供的資訊,並未充分體會事故現場的實際情況。 他強調,自己在外科領域擁有多年經驗,從未見過如此惡劣的手術環境。 抽風和無菌環境對於避免感染至關重要,而當時的環境顯然未能達到標準。廖醫生認為,該院從未主動向衛生署和病人公開交代這次事故,缺乏透明度。 他本著為病人安全負責的原則,決定公開事件,呼籲聖德肋撒醫院改善醫療安全水平,提高事故透明度,並承擔應有的責任。 他同時促請衛生署重啟調查,深入了解事故真相。

超越技術故障:醫療環境與病人安全

這起事件不僅僅是冷氣故障這麼簡單的技術問題,它更深層次地觸及了醫療機構的環境標準、應急機制以及對病人安全的重視程度。手術室作為醫療環境中最為關鍵和敏感的區域之一,其溫濕度、空氣潔淨度等都有嚴格的要求,以確保手術過程的安全和成功,並最大程度地降低感染風險。

冷氣故障導致的環境惡化,不僅讓醫護人員的工作環境變得艱苦,更容易影響他們的專注力和判斷力,更直接威脅到病人的健康和生命安全。冷凝水可能攜帶細菌,滴落到手術創口或無菌區域,將大大增加感染的風險。此外,儀器失靈也可能導致手術中斷或影響手術效果。

雖然醫院方面聲稱通風系統運作正常,但有工程師質疑,冷氣系統和通風系統是緊密相關的,單獨聲稱通風正常而冷氣故障,是「亂搬概念」。 專家也指出,空調冷凝水比較常見,而且可能攜帶退伍軍人症菌等。

透明度與責任:私家醫院的監管挑戰

這起事件也凸顯了私家醫院在事故通報和透明度方面的問題。廖醫生認為,事故發生後院方並未主動公開,直到他和病人投訴後才引起關注。 雖然衛生署在調查後認為醫院沒有違規,但這種結論與前線醫生的親身經歷形成鮮明對比,難免讓人產生疑問。

私家醫院作為營利性機構,在追求經濟效益的同時,更應將病人安全和醫療品質放在首位。相關監管機構也應加強對私家醫院的監督,確保其醫療環境和服務達到應有的標準。對於涉及病人安全的事故,應建立更為嚴謹和透明的通報機制,並進行獨立、客觀的調查,以維護公眾對醫療系統的信任。

結語:敲響警鐘,保障手術台上的生命線

聖德肋撒醫院冷氣故障事件,為所有醫療機構敲響了警鐘。手術室的環境安全是病人生命線的重要保障,絕不能有任何閃失。這不僅需要完善的硬件設施和定期的維護檢查,更需要嚴謹的管理制度和高度的責任心。前線醫護人員的聲音應該被重視,他們的親身經歷往往最能反映實際情況。希望這起事件能促使相關方面深刻反思,完善醫療安全管理體系,確保類似的「災難片」不再發生,讓每一位病患都能在安全、可靠的環境中接受治療。