一場「免針紙」風波的漣漪

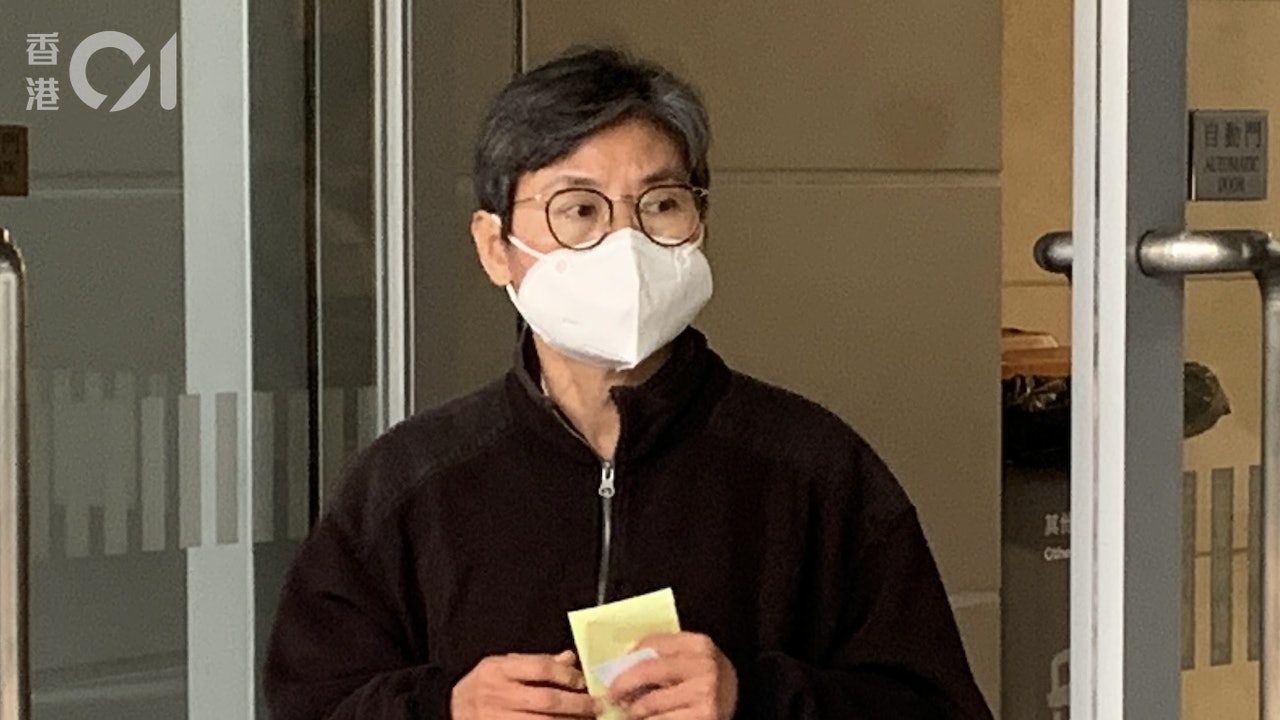

新冠疫情期間,疫苗接種成為全球抗疫的關鍵一環,也催生出俗稱「免針紙」的醫學豁免證明書需求。這張薄薄的紙,原意是為不適合接種疫苗的市民提供便利,卻在某些情況下引發爭議,甚至捲入法律風波。元朗女西醫蔡淑梅涉嫌濫發免針紙一案,正是這場風波中的一個焦點,其涉案數量之巨,以及控方申請修改控罪的發展,都讓案件備受關注。

控方指控,蔡淑梅醫生涉嫌在2022年1月30日至9月3日期間,以「疫苗恐懼症」為由,透過醫健通系統發出超過1.2萬張醫學豁免證明書。原先,她與其丈夫被控串謀詐騙罪及洗黑錢罪。然而,在案件即將開審之際,控方提出申請,擬新增一項「不誠實地意圖欺騙而取用電腦」罪,並擴闊控罪涉及的時間範圍,將濫發的「免針紙」數量大幅增加至逾1.2萬張。

這項申請無疑為案件增添了複雜性。控方認為,蔡醫生多次、持續地以相似理由發出豁免證明書,且使用同一電腦系統,目的都是讓市民不用接種疫苗,因此新控罪與原有的控罪基礎一致,並無重大偏離。然而,辯方對此表示反對,認為控方此舉猶如將原本的單一案件放大了逾千倍,對辯方構成不公。

從「串謀詐騙」到「不誠實取用電腦」:控罪修改的背後

最初,蔡淑梅被控兩項串謀欺詐罪,指她涉嫌於2022年9月3日與他人串謀,訛稱不適合接種疫苗而發出免針紙。後來,控罪被修改為16項不誠實取用電腦罪,並與其丈夫一同被控洗黑錢罪。而最新的發展,是控方擬再增加一項「不誠實地意圖欺騙而取用電腦」罪,並將涉及的免針紙數量提升至逾1.2萬張。

這次控罪的修改,從原本較具體的「串謀欺詐」轉向更為廣泛的「不誠實取用電腦」,並大幅增加涉案的免針紙數量,反映了控方對案件性質和規模的最新評估。不誠實取用電腦罪涵蓋範圍較廣,可以針對未經授權或以欺詐手段使用電腦系統的行為。在這個案件中,控方指控蔡醫生以「疫苗恐懼症」為由大量發放免針紙,並非基於真正的醫學需要,而是利用醫健通系統進行不誠實的操作。此外,控方指稱部分免針紙上甚至將「恐懼症」的英文串錯,以此佐證其診斷的馬虎和濫發情況。

將涉案免針紙數量從原先控罪所針對的較少數量擴展至逾萬張,顯示控方試圖全面追溯蔡醫生在疫情期間可能存在的違規行為。這也意味著案件的複雜程度和潛在影響範圍大大增加。辯方認為這種做法不公,或許是擔心難以就如此龐大的數量進行逐一辯護,並質疑控方是否存在過份放大案情的情況。

「疫苗恐懼症」:醫學判斷與濫發的界線

案件的核心爭議之一,在於如何界定「疫苗恐懼症」這個醫學理由的有效性。疫苗恐懼症確實是一種真實存在的恐懼症,患者對接種疫苗感到極度焦慮和害怕,嚴重時可能影響其生活。在醫學上,醫生需要根據患者的具體情況進行評估,判斷其是否符合免針的醫學條件。

然而,控方質疑蔡醫生發出大量以「疫苗恐懼症」為由的免針紙,並非基於嚴謹的醫學判斷。他們認為,如此龐大的數量和部分免針紙上出現的錯誤,暗示了診斷過程的草率甚至虛假。這引發了一個關鍵問題:在疫情的特殊時期,醫生在診斷「疫苗恐懼症」並發出免針紙時,其判斷的標準和專業責任應如何衡量?是否存在一個客觀的醫學界線,能夠區分基於醫學需要的診斷與濫發行為?

這不僅是法律上的爭議,也觸及了醫學倫理和公眾對醫生專業操守的信任。如果醫生可以輕率地以某些理由大量發放免針紙,將可能 undermining 整體疫苗接種計劃的有效性,並對公共衛生安全構成威脅。

案件的社會影響與前瞻

蔡淑梅醫生涉嫌濫發免針紙一案,不僅是一宗涉及個別醫生的法律案件,它也折射出疫情期間社會的一些深層次問題。例如,部分市民對疫苗的猶豫和抗拒,以及對免針紙的需求。同時,案件也引發了公眾對醫療專業操守的關注,以及如何加強監管以防止類似濫發行為再次發生。

此外,案件涉及的洗黑錢控罪,也暗示著濫發免針紙可能與其他非法活動有關聯。這進一步凸顯了問題的複雜性,以及背後可能存在的利益鏈條。控方指其丈夫涉案洗黑錢,涉款760萬港元,案件預計審訊15日。

隨著案件的進展,法庭將需要詳細審視控辯雙方提出的證據,釐清蔡醫生發放大量免針紙的真實意圖和過程。法官對於控方修改控罪的申請裁決,將直接影響案件後續的審訊方向和複雜程度。

結案陳詞:法律與醫學的交織考驗

西醫蔡淑梅涉嫌濫發免針紙並涉及洗黑錢的案件,是一宗在特殊公共衛生時期背景下發生的複雜個案。它不僅考驗著法律對於相關行為的界定和制裁能力,也挑戰著醫學專業的倫理規範和醫生在社會責任與個人執業之間的平衡。案件的最終裁決,將對類似事件產生重要的示範效應,並可能促使相關部門進一步完善醫療監管制度,以維護公共衛生安全和社會公平正義。這場法律與醫學交織的考驗,值得我們持續關注。