旋轉木馬與母愛:探討「巨聲女歌手」抱子自轉爭議

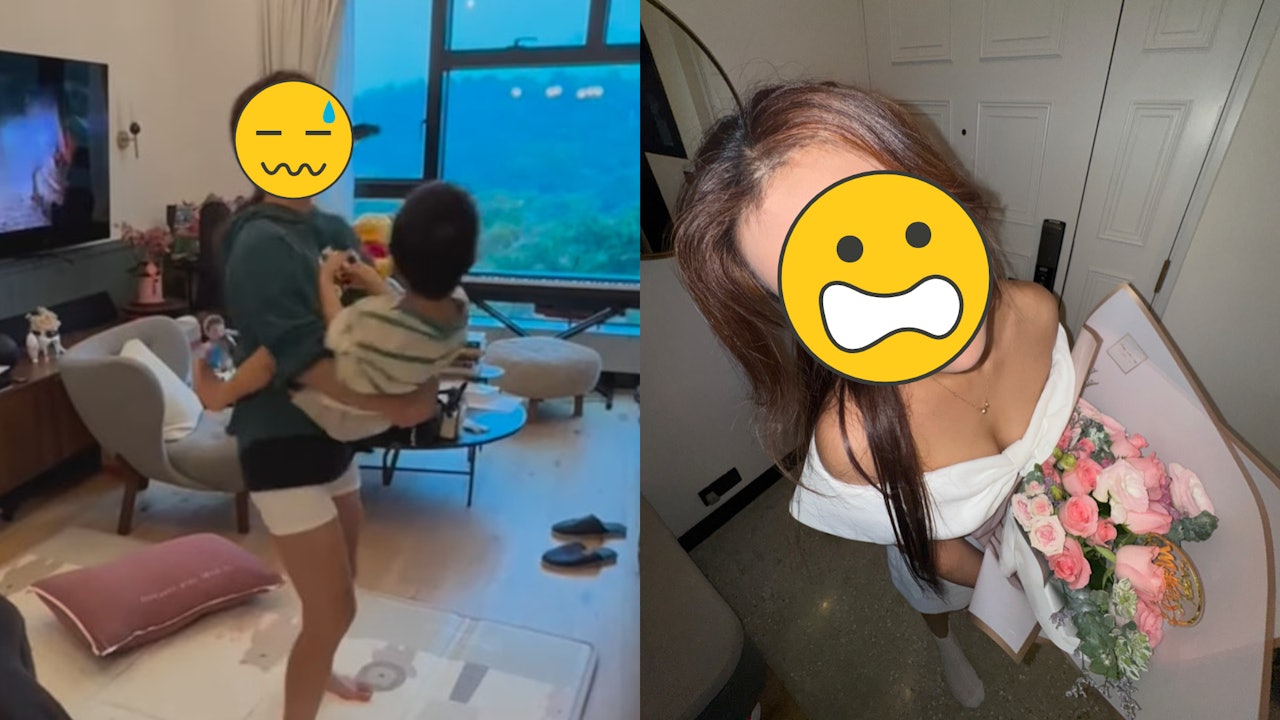

愛,有時候像一首輕快的歌曲,充滿溫暖與歡樂;有時候又像一道難解的方程式,引發爭議與討論。當「巨聲女歌手」何雁詩抱著兒子鄭讚廷(Asher)「狂自轉」的影片在網路上曝光後,瞬間引爆了網友們的熱議。有人認為這是一種充滿母愛的互動,看著孩子開心的笑容,足以融化人心;卻也有不少網友嚴厲批評,認為這種行為對幼兒存在潛在風險,甚至斥責為「冇腦」。這場由一個簡單動作引起的風波,究竟是公眾對名人育兒方式的過度檢視,還是對幼兒安全教育的普遍焦慮?讓我們一起深入探討這個話題。

愛的方式百百種,育兒更是沒有標準答案。作為公眾人物,一舉一動都可能被放大檢視,尤其是涉及到孩子的時候。何雁詩與鄭俊弘的兒子Asher,在去年首次公開被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」(Angelman Syndrome)。 這項事實,無疑為這場爭議增添了更多複雜的情感。對於一個患有特殊疾病的孩子,父母付出的心力與關愛,往往超乎常人想像。每一個細微的進步,每一次開心的笑容,都可能是他們莫大的安慰與鼓勵。

爭議的漩渦:安全與愛的拉扯

抱著孩子轉圈,是許多父母都會做過的動作。在孩子的笑聲中,我們彷彿也回到了無憂無慮的童年時光。然而,當這個動作被置於聚光燈下,並且對象是一個患有特殊疾病的孩子時,其中的風險與考量便被無限放大。批評的聲音主要集中在對幼兒腦部的潛在傷害,認為快速的旋轉可能導致嬰幼兒搖晃症候群,對仍在發育中的腦部造成不可逆的影響。這種擔憂並非空穴來風,嬰幼兒的腦部確實較為脆弱,劇烈的搖晃或旋轉可能導致腦部血管破裂,引發嚴重的後果。

另一方面,支持的聲音則認為,何雁詩作為母親,肯定會衡量風險,並且清楚兒子的身體狀況。他們看到的是一個母親盡力讓孩子感受快樂的畫面,而不是故意傷害。在他們看來,這是一種愛的表現,是母子之間親密互動的方式。尤其對於Asher這樣特殊的孩子,感官刺激和肢體活動可能對於他的發展有著不同的意義。每一次旋轉帶來的眩暈感,也許是他感受世界的一種方式。

母親的告白:動作背後的溫柔理由

面對排山倒海的批評聲浪,何雁詩並沒有選擇沉默。她親自解釋了這個動作背後的原因,為自己的行為作出辯護。雖然具體的解釋內容在原文中未被詳細披露,但我們可以合理推測,她的解釋一定與Asher的特殊狀況有關。 也許這個動作是他們日常互動的一部分,也許這個動作能讓Asher感受到特殊的愉悅或平靜,又或許是在物理治療師或醫生的指導下進行的特定活動。畢竟,對於患有天使綜合症的孩子來說,他們的感官系統和運動協調能力可能與一般孩子有所不同,需要特殊的照顧和訓練。

從這個角度來看,這場爭議不僅僅是關於一個育兒動作的對錯,更是關於我們如何理解和接納特殊兒童的需求。我們習慣於用普世的標準去衡量一切,卻往往忽略了個體差異的存在。對於像Asher這樣的孩子,他們的世界與我們的想像可能完全不同,他們感受快樂和學習的方式也可能獨一無二。在批評之前,我們是否應該先嘗試去了解和理解呢?

輿論的壓力鍋:名人效應與網路審判

何雁詩作為公眾人物,她的育兒方式自然會受到更多關注。然而,網路輿論的發酵速度和攻擊性,往往超出了合理的範圍。許多評論帶有情緒化和攻擊性,甚至是對母親的惡意揣測。這種「網路審判」的現象,在社交媒體時代屢見不鮮。名人分享生活的同時,也將自己置於公眾的顯微鏡下,每一個細節都可能被無限放大,甚至扭曲。

這種現象提醒我們,在網路世界中發言需要更加謹慎和理性。雖然表達意見是每個人的權利,但惡意攻擊和不負責任的言論,不僅會對當事人造成傷害,也會污染整個網路環境。尤其在涉及到兒童的話題時,我們更應該保持一份同理心和尊重,避免用簡單粗暴的方式去評判他人的育兒選擇。

愛的責任:如何在安全與快樂之間取得平衡

這場爭議也再次引發了我們對於育兒安全的思考。作為父母,保護孩子的安全是首要責任。在給予孩子快樂和刺激的同時,我們也必須充分了解潛在的風險,並採取必要的預防措施。對於抱著孩子轉圈這個動作,雖然在某些情況下是安全的,但在進行時也應該注意孩子的年齡、身體狀況、轉圈的速度和幅度,以及周圍的環境。如果孩子表現出不適或害怕的情緒,應立即停止。

更重要的是,對於患有特殊疾病的孩子,父母在進行任何特殊的互動或治療時,都應該在專業人士的指導下進行。醫生和治療師會根據孩子的具體情況,提供最適合的建議和方案。公眾的關心是好的,但應該建立在尊重專業和理解個體的基礎上。

結語:多一份理解,少一份批判

「巨聲女歌手」抱子自轉的風波,像一面鏡子,映照出公眾對於育兒方式的多樣化看法,以及網路輿論的複雜性。在我們對他人的行為進行評判時,不妨多一份理解和同情。每一個父母都在用自己的方式愛著孩子,尤其對於那些面臨特殊挑戰的家庭,他們的付出和艱辛更是難以言喻。

或許,我們更應該關注的是如何提供更多資源和支持,幫助特殊兒童家庭更好地照顧和教育孩子,而不是將他們置於輿論的風口浪尖。當我們以更開放和包容的心態去面對不同的育兒方式時,才能真正為孩子們營造一個更健康、更友善的成長環境。