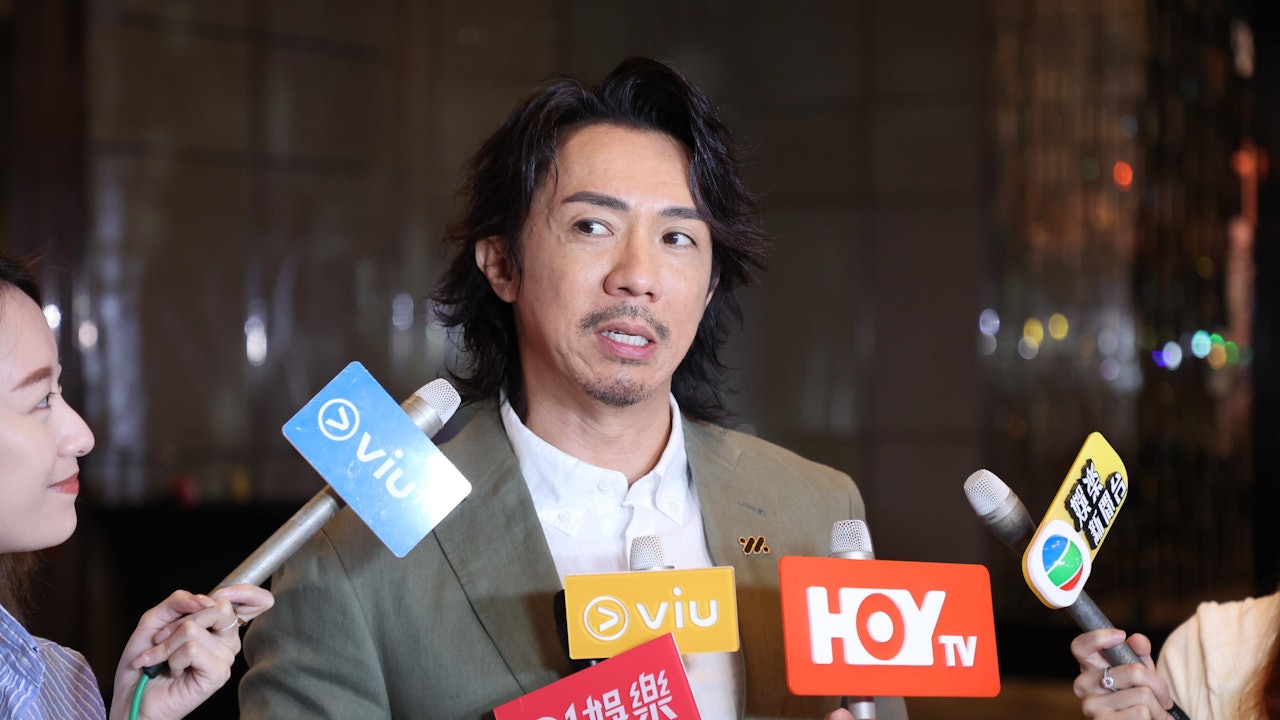

人生的樂章,有時激昂,有時低迴,更有些旋律,不為掌聲,只為心靈深處的一聲共鳴。當商業世界的喧囂與藝術創作的初心狹路相逢,會碰撞出怎樣的火花?香港藝人張繼聰,一位橫跨音樂與戲劇領域的創作者,就曾面臨這樣的時刻。他為一位選擇回歸平淡、體驗出家的朋友譜寫歌曲,這份看似「不符效益」的投入,卻意外觸礁於現實的岸邊——被所屬公司質疑為「浪費時間」。然而,張繼聰的回應,僅僅二十個字,如同一記清亮的鐘聲,瞬間劃破了商業邏輯的迷霧,直抵藝術與情感的核心。

友誼的旋律與世俗的眼光

故事的起點,是張繼聰與他的朋友——藝人李日朗(過去曾用名李逸朗)。李日朗近年的人生經歷了一段特別的旅程,他選擇暫別繁華,遠赴印度體驗出家生活。這段尋求心靈寧靜的過程,觸動了身邊的朋友。張繼聰,這位本身就對生命和人性有著深刻感悟的音樂人,決定將這份感觸化為音符,為朋友的這段特殊經歷創作了一首歌曲。這首歌,或許不是為了登上排行榜,不是為了賺取商業利潤,而是純粹出於一份情誼,一份對朋友人生選擇的理解與支持,以及藝術家對生命狀態的捕捉與表達。

然而,當這份創作回歸到現實的運作體系中,卻遭遇了冰冷的回應。據報導,張繼聰在提到這首為朋友創作的歌曲〈榕樹〉時,透露當時唱片公司的同事認為做這樣的歌是「浪費錢」,甚至「連宣傳都浪費時間」。這番話,無疑代表了一種極為現實和功利的視角:在商業機制下,一切投入都必須評估其市場價值和潛在回報。為一個暫時遠離鎂光燈、「出家」體驗生活的朋友寫歌,從商業角度看,似乎確實難以產生顯著的經濟效益或宣傳效果。

效益至上?創作本心何在?

公司的反應,雖然令人感到藝術與商業的衝突,但也反映了娛樂產業運作的現實。唱片公司需要盈利,需要作品具備市場號召力,需要投入的資源能帶來收益。在這樣的邏輯下,任何看似「非主流」、「非商業化」的項目,都很容易被貼上「浪費」的標籤。金錢和時間,是公司營運的寶貴資源,它們的存在是為了最大化商業價值。因此,將資源投入到一首「出家藝人」的歌曲上,對某些人來說,或許確實是一筆不划算的買賣。

這種思維模式,在追求利潤最大化的現代社會並不少見。它將一切行為量化,用可見的成果來衡量價值。一首歌的價值,被簡化為它的銷量、播放量、帶來的廣告效益等等。在這種評估體系下,那些承載著深刻情感、個人感悟或非商業目的的藝術創作,很容易被邊緣化,甚至被視為「無用之物」。

然而,藝術的價值真的僅止於此嗎?創作的動力,難道不應該包含更廣闊的範疇嗎?張繼聰為朋友寫歌,是基於一份真摯的情感,是對朋友人生選擇的尊重與記錄。這份創作的意義,遠超出了商業範疇,它是友誼的見證,是情感的昇華,是藝術家對生活本身的體察與回應。如果一切創作都必須以商業效益為唯一導向,那麼許多偉大的、觸動人心的藝術作品可能永遠不會誕生。

二十個字的反擊:價值的重塑

面對公司的質疑,張繼聰沒有長篇大論地辯解,沒有陷入商業邏輯的爭辯。他選擇了最簡潔有力的方式,用二十個字給出了他的「終極反駁」。雖然具體的二十個字在公開資訊中未能明確確認,但從事件脈絡推斷,這二十個字必然是直指核心,重申了他的價值觀和創作理念。

這二十個字,可能包含了對「浪費」二字的重新定義。或許他認為,時間和情感的投入,用來支持朋友、記錄生命中的重要時刻,這本身就是最有價值的「使用」,而非「浪費」。或許他想表達的是,藝術的意義在於表達真誠,而非迎合市場;在於觸動人心,而非堆砌數字。又或許,這二十個字是對生命無常、珍惜當下的感悟,暗示著金錢和商業上的得失,在更廣闊的人生圖景中,遠不如情誼和心靈的安寧重要。

無論是哪種具體的表述,這二十個字都體現了張繼聰作為一個創作者的風骨:不被商業邏輯完全綁架,堅守自己認為有價值的事情。這是一種對「成功」的另類定義,不是以賺了多少錢、得了多少獎項來衡量,而是以是否忠於內心、是否活得真實來評定。

商業與藝術的永恆拉扯

張繼聰的經歷,是商業社會中藝術家普遍面臨的困境的一個縮影。商業需要可預測的成功和穩定的收益,而藝術創作往往充滿未知,其價值難以量化,甚至可能挑戰既有的市場規則。這種永恆的拉扯,是創意產業必須面對的現實。

一方面,商業運作提供了資源和平台,讓藝術作品能夠被更多人看見和聽到。沒有公司的支持,許多藝術家難以生存,也無法將他們的作品推向大眾。從這個角度看,商業有其存在的必要性和積極意義。

另一方面,過度的商業化又可能扼殺藝術的生命力。當創作者被要求不斷迎合市場口味,追求短期的、表面的流行,他們可能會失去探索的勇氣,放棄那些真正觸動他們、具有深度和原創性的題材。藝術創作需要自由的空間,需要允許失敗和探索,需要不為外界評價所左右的內心驅動。

張繼聰的二十個字,是對這種拉扯的一種堅定回應。他沒有否定商業的存在,但他劃清了界線,表明在某些時刻、某些事情上,存在著比商業效益更重要的價值。這是一種對個人價值觀的捍衛,也是對藝術獨立性的一種宣言。

回味無窮的尾聲

張繼聰為出家藝人朋友作曲,被公司指為浪費時間,他僅以二十字作出了有力的回擊。這不只是一則娛樂圈的花邊新聞,它是一個關於價值觀的深刻對話。它迫使我們思考:在這個凡事講求效率和回報的時代,什麼才是真正有價值的?是那些能帶來實際利益和名聲的事情,還是那些滋養心靈、連結情感、體現人情味和理想的事情?

張繼聰的二十個字,如同一面鏡子,映照出商業洪流下,個體對意義和價值的堅持。它提醒著所有在現實世界中掙扎的創作者和追夢人:或許我們的努力不被所有人理解,或許我們的投入不符合主流的「效益」標準,但只要那份熱愛是真誠的,那份付出是有意義的,它就絕非「浪費」。生命的價值,不在於擁有多少,而在於感受了多少,創造了多少,以及如何定義自己的豐盛。那二十個字,便是他對自己價值觀最擲地有聲的肯定。