香港近年來經常受到驟雨和暴雨的影響,尤其在夏季時節,天氣變化劇烈,對市民生活及城市運作帶來不少挑戰。本文將以「發現香港|驟雨遊蹤」為題,探討香港驟雨的成因、影響以及應對措施,並結合近期天文台發布的相關警告與實地觀察報導,加深讀者對本地氣候特點的理解。

香港位於華南沿岸,是熱帶季風氣候區域,每年夏季受西南季風及熱帶低壓系統影響,多次出現短時強降雨甚至暴雨。2025年7月至8月期間,本港連續多日遭遇大範圍驟雨襲擊,例如7月29日天文台先後發出黑色、紅色及黃色暴雨警告信號[1]。這些降水主要源自廣闊低壓槽與熱帶風暴交互作用,使得廣東沿岸包括香港在內地區持續受雷暴和大陣雨困擾[2][3]。此類天氣不穩定狀況,不僅造成街道水浸、交通阻塞,也令市民外出活動受限。

驟雨成因與特徵

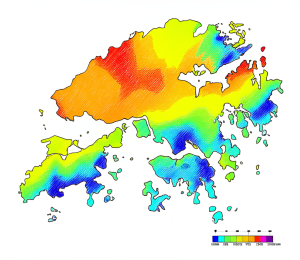

本港驟雨多由廣闊低壓槽引起,此種大尺度氣象系統會聚集大量濕潤空氣,在高空擾動配合下形成強烈雷暴雲團[3]。此外,夏季活躍的西南季風攜帶豐富水汽,使得降水量迅速增加。例如2025年7月22日的一場大驟雨,在短時間內為本港多區錄得超過40毫米降水量,引發局部積水[2]。這種突如其來且集中爆發式的降水,是典型熱帶或亞熱帶地區夏季午後雷陣雨特徵。

值得注意的是,今年7月底至8月初期間,不僅有低壓槽引致的大範圍雷陣,更有熱帶風暴「竹節草」增強為颱風級別,其路徑接近華南海域,加劇了本港周邊海面狂風吹襲和豪大驟雨情況[3][4]。颱風韋帕亦曾於早前引入頻密狂風吹襲及極巨浪,大埔滘一度出現海平面上升超過三米的情況[4]。

驟雨對城市生活與基建影響

連綿不斷的大陣痛不僅令銅鑼灣等繁忙商業區街頭行人淋濕,也使店舖招牌在潮濕環境中呈現獨特韻味,但同時加重了排水系統負荷,引致新界北部如八鄉錦田上水平原等地段嚴重積水甚至封路[1]。筲箕灣耀東邨附近山坡更因豪澇形成瀑布群,而鰂魚涌港鐵站出口、水橋旁均有明顯淹浸跡象;柴灣青年廣場停車場亦被洪流水淹沒[1]。

這些情況反映都市排洪設施需持續提升,以應付愈趨頻繁且猛烈的極端天氣事件。此外,道路封閉和公共交通延誤也給通勤者造成不便,需要政府加強預警機制和緊急應變能力,以保障市民安全並減少經濟損失。

市民防災意識與適應策略

面對頻繁突發性豪澇,本港居民須提高防災意識,例如留意天文台發布之各類警告信號(黃色、紅色乃至黑色暴雨警告),合理安排外出時間並準備好防護裝備。同時,社會各界可推動智慧城市建設,如利用物聯網技術監測排洪管網狀態,即時掌握積水位置,有助快速調度救援資源。此外,加強綠化工程,提高土壤滲透率,也是減輕都市內澇的重要手段之一。

未來隨著全球暖化趨勢加劇,本港極端降水事件可能更頻繁且猛烈,因此建立完善長遠抗洪策略尤為關鍵,包括提升基建韌性、優化土地使用規劃,以及推動公眾教育,共同打造更安全宜居之城。

總括而言,「發現香港|驟雨遊蹤」讓我們認識到本地獨特而複雜的夏日天氣模式,以及其對社會生活所產生深遠影響。在科技進步與政策支持下,我們期待能有效管理自然災害威脅,同時欣賞這座城市在細膩光景中的另一番美態—即使是在滂沱大作之際,也蘊藏著生命力旺盛的人間煙火味道。[1][2][3][4]

資料來源:

[2] m.discuss.com.hk

[3] www.hk01.com

[5] www.hk01.com

Powered By YOHO AI