香港近年面臨結婚人數持續下降與人口結構老化的雙重挑戰,這不僅影響社會的生育率,也對未來勞動力供應和社會福利帶來壓力。政府因此開始嘗試扮演「媒人」角色,透過多元措施協助年輕人「脫單」,以緩解人口老化及結婚率下降的問題。本文將從香港結婚人數與人口結構現況、跨境婚姻趨勢,以及政府介入的具體策略三方面探討此議題。

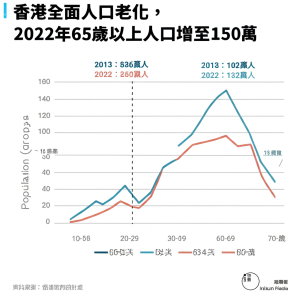

香港結婚人數近年明顯下跌。根據2024年統計,香港全年結婚對數為44,196對,較2023年減少3,527對,創下自1986年以來的新低[2][3][5]。男女初婚年齡亦持續上升,男性中位數為32.6歲,女性為31歲,反映年輕人普遍選擇晚婚[2][3]。結婚率下降與生育率低迷密切相關,0至14歲人口持續減少,65歲及以上長者人口則增加4%,顯示人口老化趨勢明顯[1]。人口老化不僅影響勞動力結構,也增加政府在社會福利和醫療上的負擔[1]。

跨境婚姻成為香港婚姻市場的重要現象。疫情期間跨境婚姻數字曾大幅下滑,但2023及2024年迅速回升,2024年跨境婚姻登記接近2萬宗,其中港女北嫁(香港女性與內地男性結婚)達7,589宗,創39年新高[2][3][4][5]。此外,新郎為香港人而新娘為內地人的跨境婚姻也創下近年高峰,顯示跨境婚姻在緩解香港男女比例失衡及結婚率下降方面扮演一定角色[3][4]。然而,跨境婚姻的增加也帶來文化融合、家庭適應等新挑戰,需政府及社會共同關注。

面對結婚人數下降與人口老化,香港政府積極推動多項措施,嘗試扮演「媒人」角色,協助年輕人建立穩定伴侶關係。首先,政府透過社會福利及青年政策,提供婚姻輔導、約會活動及社交平台,鼓勵年輕人擴大社交圈,增加結識異性的機會。其次,政府亦推動跨境婚姻便利化措施,促進港內地婚姻交流,並提供法律及生活支援,協助跨境家庭適應新環境[1][2]。此外,政府在人才引進政策上,吸引外來年輕專才,期望透過增加勞動人口來緩解人口老化壓力,間接促進結婚及生育[1]。這些措施結合社會資源,旨在從多角度解決結婚率下降的結構性問題。

總結來看,香港結婚人數下降與人口老化是當前社會面臨的重大挑戰,影響深遠。跨境婚姻的興起為婚姻市場帶來新動力,但同時帶來新的社會議題。政府扮演「媒人」角色,透過多元政策和服務,積極協助年輕人脫單,並嘗試從根本上改善人口結構。未來,香港需持續關注年輕人的婚戀需求,並結合經濟、社會及文化政策,打造更有利於結婚與生育的環境,才能有效應對人口老化帶來的挑戰。

資料來源:

[1] news.mingpao.com

[2] www.hkcna.hk

[4] udn.com

[5] www.wenweipo.com

[6] www.hk01.com

Powered By YOHO AI