引言

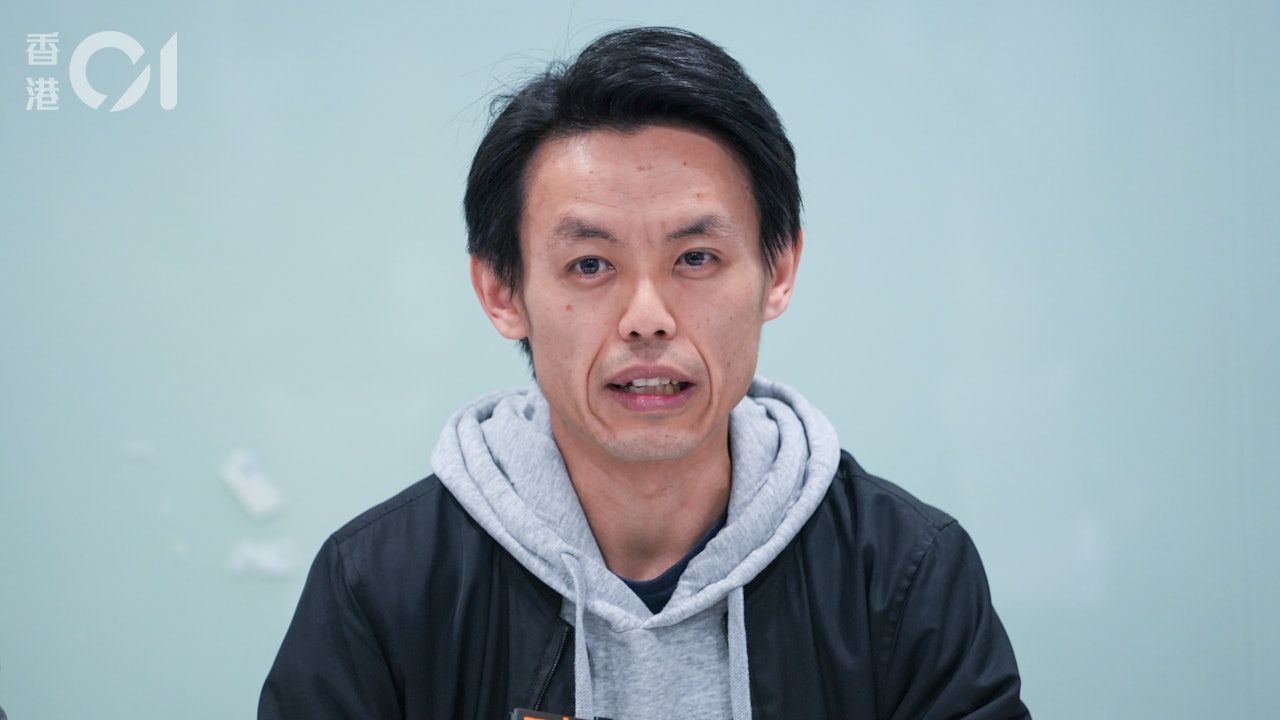

在香港社會運動的背景下,法律的解釋與社會的反應經常成為熱議的焦點。近期,民主黨主席羅健熙在涉及2019年非法集結的案件中,被裁定無罪,引發了社會的討論與反思。律政司對這一裁決提出上訴,並試圖推翻原判,整體案件的進展及其潛在意義令人關注。

案件概況

羅健熙的案件源於2019年11月18日,他在尖沙咀參與了一場社會運動,最終因涉嫌非法集結被控。然而,在區域法院的審理中,法官練錦鴻認為控方未能充分證明羅健熙的涉案行為,裁定其罪名不成立。此判決的一個關鍵點是,法官認為羅健熙的到場行為並非出於煽動示威或參與非法集結的意圖,而是希望為市民提供協助,進而獲得無罪的裁決。

律政司的上訴與法律的解讀

律政司對原審的裁決提出了上訴,強調原審法官在考慮證據時的偏差。律政司的代表在審理時指出,現場證據是強而有力的,並質疑法官是否在評估羅健熙的動機時過於寬容。律政司的上訴意在闡述政府對於維護公共安全的立場,以及在面對社會運動時,法律所需承擔的嚴肅性。

羅健熙的防守及其社會背景

站在羅健熙的立場,他的辯護律師強調,該事件背景是在社會運動與公民抗命的環境中,很多參與者的行為難以簡單定義為違法。這反映了香港社會面對的矛盾與衝突,許多市民在抗爭中有其自身訴求,法律如何準確界定這些行為成為了一個複雜的問題。

法律與政治的交錯

這起案件不僅僅關乎個人的法律責任,更是對香港社會運動及其法律管制的深刻反映。隨著案件的推進,社會各界的聲音不斷浮現,部分民眾對於律政司的上訴表示不滿,認為此舉可能會進一步加深香港社會的分裂。與此同時,更有觀點認為,這是政府對於異議聲音的打壓,喚起了人們的反思。

結尾

羅健熙的案件提醒我們,法律在社會運動中的作用極為重要。當法律與政治交織時,如何平衡公民自由與公共安全成為了一個挑戰。囿於此案件,我們不僅要關注法律本身的適用,更需要深入思考背後反映出的社會價值與政治狀況。面對不確定的未來,香港社會的每一個聲音都在這場法律與政治的博弈中,扮演著舉足輕重的角色。

資料來源

– 羅健熙圍堵理大案非法集結罪不成立律政司上訴失敗維持原判

– 羅健熙11.18尖東非法集結罪不成立律政司上訴11.20聆訊

– 羅健熙脱理大非法集結罪控方指證據強而有力指原審官錯判

– 【香港法庭】民主黨主席理大外非法集結罪脫律政司上訴求推翻