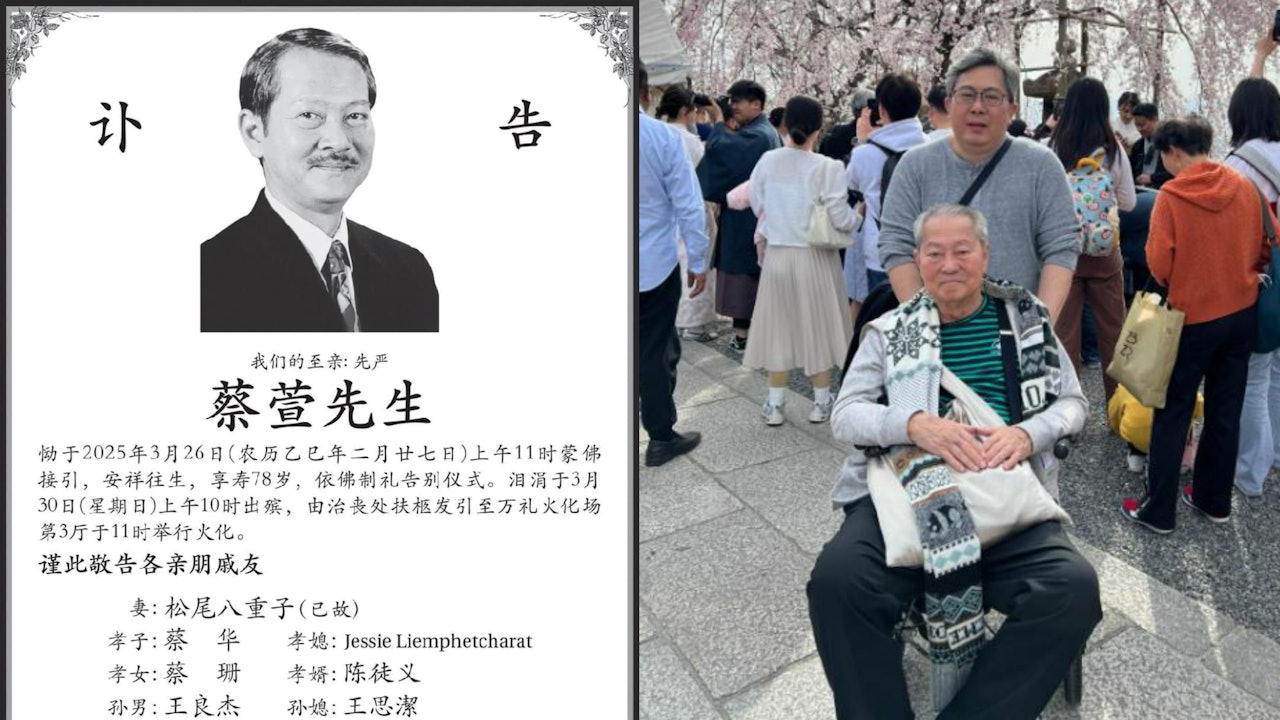

蔡萱的離世:一段關於親情與遺憾的故事

在香港社會中,蔡瀾一直被視為文學及藝術界的才子,而他的弟弟蔡萱的離世,無疑為這一家庭增添了一層悲傷的陰影。蔡萱享年78歲,儘管在世時曾自認為不孝,但卻因其兄長蔡瀾的稱讚而獲得更多的關注與同情。這段故事,不僅涉及兄弟之間深厚的情誼,也反映了家庭責任與個人期望之間的矛盾。

引言:蔡萱的生命與印記

蔡萱在世的日子裡,對家庭的付出或許未必足夠,但他與蔡瀾的兄弟情誼卻使得他的生命產生了獨特的意義。蔡瀾一直對弟弟的照顧持有高度的評價,他曾公開讚賞蔡萱在母親面前的孝順,這不僅是對蔡萱生前努力的肯定,也是對他們兩人之間深厚情感的證明。

蔡萱的生命歷程

蔡萱的過去充滿了挑戰與掙扎。由於家庭的各種因素,蔡萱在年輕時常感到背負重任,這也讓他在心中種下了對「孝」的期待與壓力。儘管如此,蔡萱仍努力在自己的生活中找到平衡,創造出屬於自己的小天地。他的生活並不華麗,卻充滿了對家庭的無私奉獻,這一點在他與母親的互動中得以充分展現。

家庭責任與自我期望的交織

蔡萱常常對自己感到不滿,認為未能充分體現出「孝」的標準。在文化背景中,對於孝道的重視使得這種自我批評越發強烈。許多人在過世後回顧一生時,難免會有遺憾。蔡萱的情況亦是如此,儘管他表達過對自己不孝的失落感,但蔡瀾的支持與讚賞,也許成為他心靈上的一劑良藥。

在情感上,蔡萱的付出並非沒有伴隨著期望,他渴望被家人認可,甚至在某種程度上希望能夠取悅身為成功者的蔡瀾。這種情愫在無形中令他感到壓力,卻也促使他努力以行動來去彌補這份虧欠。

蔡瀾的公眾形象

蔡瀾的成就與公眾形象讓他在香港享有極高的地位,對於弟弟的評價自然成為社會關注的焦點。在蔡萱安然離世的時刻,蔡瀾並未對外表達太多的悲傷,反而以平和的心態回顧兄弟情誼。他的反應或許是源於對於生死的理解,亦或是他對於家庭的深刻認知。

兄弟間的感情不止於血緣,更是一種相互扶持的力量。蔡瀾的表現,似乎告訴社會,儘管蔡萱的付出不完美,卻同樣值得尊重。

結尾:留住回憶,珍惜情感

在蔡萱的離世中,我們不僅看到了個人努力的心酸,也體察到了家庭間的深層羈絆。即使蔡萱自認不孝,但他留給世人的,是那份無私的付出與關懷。每一段生命都有其存在的意義,或許「不孝」並不代表失敗,而是讓我們更能看清生活中的價值所在。

我們在紀念蔡萱的同時,也應該反思自己在家庭中扮演的角色。情感的連結不可忽視,每個家庭成員都能從彼此的存在中汲取力量。珍惜眼前人,努力去表達那份愛,才能讓生活更加充實。