在大西洋的兩岸,貿易的烏雲時常籠罩,尤其在近年來,美國與歐洲、與法國之間,因數位服務稅、鋼鋁關稅、飛機補貼等議題,貿易摩擦不斷升級,彷彿一場看不見硝煙的「關稅戰」隨時可能爆發。這場戰事不僅影響跨國企業,更牽動著無數產業的生計與消費者的荷包。正當雙邊關係因關稅劍拔弩張之際,法國財長的一席話,卻如一道曙光,為緊繃的局勢帶來了一絲和緩的可能。

大西洋上的貿易迷霧

回顧過去幾年,法美之間的貿易關係經歷了不少波折。其中一個主要導火線是法國計畫對跨國科技巨頭徵收數位服務稅,此舉被美國視為針對其科技公司,威脅將對法國商品加徵報復性關稅,從葡萄酒到手提包,都可能成為標靶。這種以關稅作為談判籌碼,甚至武器的策略,讓全球貿易夥伴憂心忡忡,擔憂全球化進程因此受阻,經濟復甦蒙上陰影。在這樣的背景下,任何關於關稅鬆綁的討論,都顯得格外引人注目。

峰迴路轉?法國財長的訊息

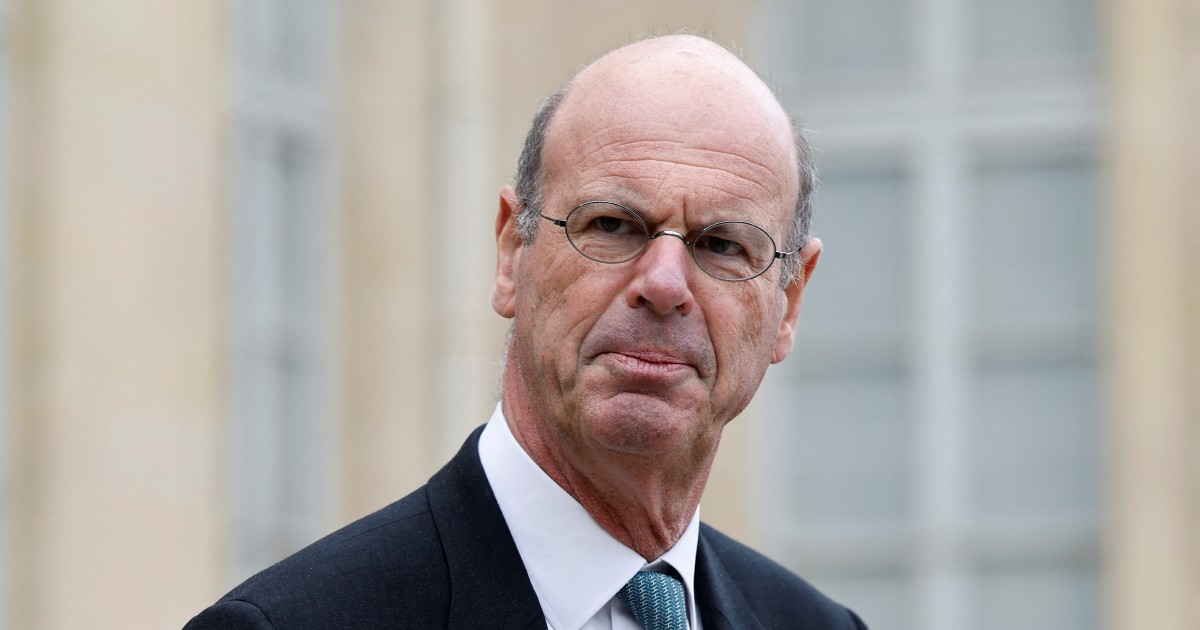

正是在這片充滿不確定性的貿易迷霧中,法國財政部長布魯諾·勒梅爾(Bruno Le Maire)發出了一則可能預示著轉機的訊息。他公開表示,美國貿易代表辦公室的一位重要人物,「貝桑」(此處應為時任美國貿易代表萊特海澤,Robert Lighthizer的音譯)對於法美之間達成「對等零關稅」的想法持開放態度,願意接受這種可能性。這句話一出,立刻在全球財經界引起廣泛關注。它不僅僅是技術層面的關稅討論,更代表著一種潛在的政治意願,一種尋求透過談判而非單邊施壓來解決貿易爭端的可能性。從威脅加徵關稅到討論「對等零關稅」,這無疑是一個巨大的態度轉變。

零關稅:美麗願景還是遙遠目標?

「對等零關稅」聽起來像是一個美好的理想境界。想像一下,如果法國與美國之間的所有商品和服務都能自由流通,沒有任何進口關稅的阻礙,這將為兩國的企業帶來巨大的機會,降低進口成本,提高出口競爭力,最終惠及消費者,讓來自對方的商品更便宜、更多元。這也是經濟學原理中自由貿易所倡導的目標之一——透過比較優勢,讓資源得到最有效的配置,促進全球經濟繁榮。

然而,從理念到現實,中間橫亙著無數複雜的細節和利益考量。首先,「對等」如何定義?是所有產品都適用嗎?還是僅限於特定行業?不同的行業在兩國經濟中的地位和競爭力不同,零關稅對某些敏感產業(例如法國的農業、奢侈品業,或美國的某些製造業)可能會帶來衝擊,引發國內的反對聲浪。其次,除了關稅,非關稅壁壘(如技術標準、衛生檢疫規定、補貼政策等)同樣是影響貿易 flow 的重要因素,如果這些問題不解決,單純取消關稅的效果也會打折扣。此外,如何處理現有的貿易爭端,如數位服務稅問題,與零關稅談判是分開進行,還是綑綁處理,這都將是談判桌上的棘手難題。

誰是「貝桑」?訊息的重要性

雖然新聞標題使用了音譯「貝桑」,但根據上下文和當時的國際貿易局勢,這位「貝桑」極有可能指的是當時美國貿易代表羅伯特·萊特海澤(Robert Lighthizer)。作為時任美國政府在貿易談判領域的關鍵人物,他的態度至關重要。如果萊特海澤(貝桑)真的對「對等零關稅」持開放態度,這表明美國方面可能願意跳脫單純施壓和報復的框架,轉而考慮一個更具建設性、互惠互利的貿易協議。這不是一個低階官員的隨口之言,而是一個可能代表官方談判立場的風向球,其重要性不言而喻。它為法美之間,乃至美歐之間,提供了一個重新定義貿易關係的機會。

前景展望:挑戰與機遇並存

法國財長的這番話,確實為解決法美貿易爭端開啟了一扇窗。對等零關稅的框架,提供了一個可以協商的共同基礎。然而,從接受想法到最終簽署協議,還有漫長而艱難的路要走。雙方需要在各自國內克服政治阻力,協調不同利益團體的訴求;需要在談判中釐清具體細節,確保協議的「對等」性真正體現公平;更需要在處理現有爭議(如數位稅)的同時,推進更廣泛的貿易自由化。機遇在於,如果談判成功,不僅能消除當前的貿易緊張,更能為雙邊經貿關係注入強勁動力。挑戰則在於,任何一方的強硬立場或國內壓力,都可能讓這一潛在的和平曙光轉瞬即逝。

和平曙光抑或過眼雲煙?

法國財長關於「貝桑」(萊特海澤)願意考慮對等零關稅的表態,無疑是法美貿易關係史上的一個值得關注的節點。它從劍拔弩張的關稅威脅,轉向了互惠互利的合作可能性。這是一個積極的信號,顯示出雙方可能都在尋找一種更可持續的相處模式。然而,國際關係複雜多變,貿易談判更是充滿了拉鋸與博弈。這道「對等零關稅」的曙光能否真正穿透貿易迷霧,帶來持久的和平與繁榮,最終仍取決於雙方能否展現足夠的智慧、耐心和政治意願,將這個想法轉化為具體的行動和有約束力的協議。在此之前,大西洋上的貿易天空,依然充滿了不確定性。