醫保通脹對香港醫療體系的影響

近年來,香港的醫療保險市場遭遇了嚴峻的挑戰。醫保通脹現象不僅加重了企業在員工醫療保險方面的支出,也對整體醫療體系帶來了深遠的衝擊。根據最新調查資料顯示,過去三年的時間內,僱主在醫療保險的開支累計增加了大約55%[1][2][3]。這種顯著的增長,主要源自於醫療服務使用率的提升,儘管醫療費用本身大致保持穩定,但使用頻率的提高仍然推動保費不斷上升[3]。本文將深入探討醫保通脹對香港醫療體系所造成的影響,並分析其背後的主因與可能的解決方案。

醫保通脹的原因

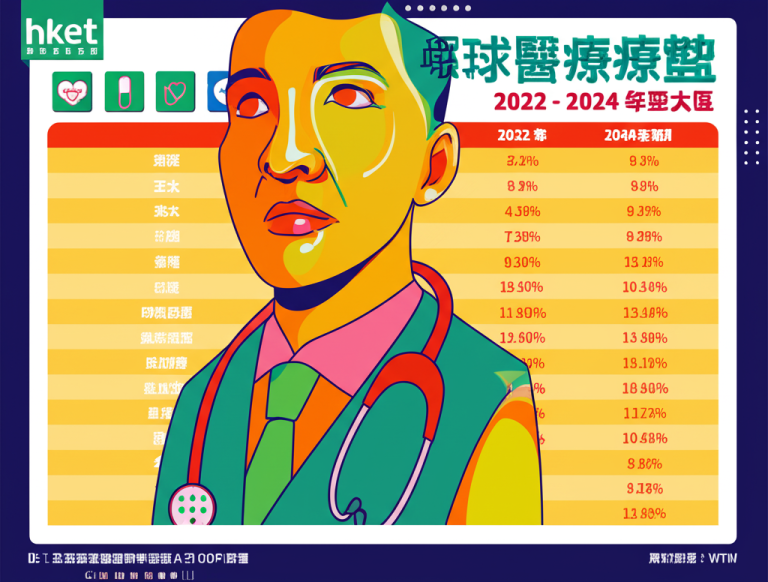

醫保通脹的根源可以分為兩大主要因素:一是醫療服務使用率顯著攀升,二是醫療成本整體呈現上升趨勢。特別是在新冠肺炎疫情後,香港民眾對醫療服務的需求急劇增加,門診量在兩年內累積增長幅度達102%[3]。這股需求激增 不僅反映出市民對健康照護的依賴增加,也直接推高了醫療保險的保費水平。另一方面,醫療服務本身的成本攀升亦是促成保費走高的另一因素。根據Willis Tower Watson最新的調查報告指出,預計香港的醫療通脹率有望在2025年突破10%的水平[5],顯示醫療保險費用未來仍將面臨進一步上揚的壓力。

隨著人口老化問題加劇,慢性病盛行率上升,亦使得醫療需求變得更為複雜和頻繁,從而造成醫療資源的更大消耗。此外,高端醫療技術和藥物的引入雖帶來更好的治療效果,卻也增添了隨之而來的成本壓力。醫療行業內部結構性成本如人力資源短缺、設備升級及管理費用提升,也都對醫保保費形成上拉效應。

醫保通脹對醫療體系的衝擊

醫保通脹對香港醫療體系帶來的壓力明顯而多元。首先,企業為員工投保的醫療保險成本劇增,部分中小企恐怕無法長期維持現有的醫保水平,可能被迫削減保險福利,甚至取消部分醫保計劃[1]。此一趨勢將間接增加公營醫療系統的負擔,使公共醫院和診所面對更多病患擁擠與醫療資源短缺的問題。

再者,個人自願醫保方案的保費上揚,降低了市民參與私人醫療保險的意願,不少人因此更依賴公立醫療體系,造成公立醫療設施進一步緊張[1]。這種「兩極分化」情況不利於形成均衡和高效的醫療資源配置,長遠看恐將削弱香港整體醫療服務的質量及可持續發展。

另外,醫保通脹也令部分商業保險產品的性價比下降,使得市場競爭趨於激烈但未必能有效降低保費。患者因醫保限制而推遲或避免就醫,也可能引發其他隱性健康風險。整體而言,醫保通脹對醫療體系的穩定和服務質量造成多方面挑戰。

醫保通脹的潛在解決方案

針對醫保通脹帶來的困境,香港可以從多角度出發,制定相應的緩解策略。首先,政府應該加強對醫療市場的監管,推進醫療服務和藥品價格透明化,並改革醫療費用結構,從供應端控制成本。例如,推動醫療服務供應商提升效率,鼓勵合理使用醫療資源,以及引入數位化管理手段,減少不必要的開支[4]。

其次,企業和個人在投保方案的選擇上,可更多考慮多元化且經濟效益較佳的產品,如自願醫保計劃或團體醫保方案,降低保費負擔,同時保持適當保障[5]。此外,保險業界需要增加產品的透明度和公平競爭,促使保費更合理且便於消費者比較,提升市場活力。

另外,推動市民健康管理和疾病預防教育亦至關重要。通過提升公眾對健康生活習慣的認知與實踐,減少醫療需求增長速度,間接緩解醫保通脹壓力。公共與私營醫療機構應該加強合作,形成互補的醫療生態,以提升整個醫療系統的資源利用效率。

未來,香港還可以借鑒其他國際先進經驗,探索更具創新性的醫保模式,例如基於價值的醫療支付系統,推動醫療質量與成本之間的平衡,從根本上改變醫療費用的增長動力。

結論

醫保通脹現象對香港醫療體系帶來了複雜且深刻的影響,牽動多個層面。要有效應對這一挑戰,需要政府、企業和個人攜手合作,共同推動政策改革、醫療成本控制及市場機制完善。透過全面且多元的策略,香港不但能夠緩解醫保通脹帶來的壓力,還能逐步建立起一套可持續且具韌性的醫療保險體系。未來,提升市場透明度和保費可承受性將是關鍵,唯有如此,才能確保每位市民都能公平地享有合理且高品質的醫療服務,維護全民的健康福祉。

資料來源:

[1] paper.hket.com

[3] finance.now.com

Powered By YOHO AI