近期香港施政報告前夕,一條在小紅書上引發熱議的靈魂拷問「為何香港不再繁華?」迅速成為網民討論焦點,許多網友直言「因為你錢不夠」,反映出市民對香港經濟現狀的深刻感受與焦慮。這句話不僅點出消費力下降的現象,更折射出香港經濟結構與民生狀況的複雜變化。本文將從香港經濟數據、就業市場及消費行為三方面,深入剖析香港「不再繁華」的原因,並探討未來施政報告中可望帶來的轉機。

香港經濟數據的矛盾現象

從官方數據看,香港2025年本地生產總值(GDP)呈現3.1%的增長,工資中位數亦按年上升3.6%,表面上經濟似乎有復甦跡象[1]。然而,失業率卻由3.2%微升至3.4%,甚至有報告指出部分行業失業率達3.7%[4][3]。這種經濟增長與就業市場疲弱的矛盾,造成了市民「經濟好像沒好轉」的強烈體感落差。專家指出,這部分是因為經濟增長主要集中在金融、出口等少數行業,而餐飲、零售、房地產等傳統民生行業仍面臨倒閉潮和裁員壓力[1][2][3]。因此,雖然數據顯示經濟在增長,但大部分市民並未分享到這些成果,消費力自然下降,香港的繁華感也隨之減弱。

就業市場的結構性挑戰

香港失業率上升,尤其是年輕人和應屆畢業生的就業壓力明顯。隨著經濟轉型及新興行業崛起,傳統行業如零售和餐飲受疫情後消費模式改變影響,裁員和結業潮頻繁出現[3][4]。此外,部分企業採取「八折支薪」、「四天辦公」等措施以降低成本,反映出就業市場的脆弱與不穩定[2]。這種就業不足和收入減少,直接影響市民的消費能力,形成惡性循環,令香港的經濟活力和繁華感進一步受損。專家警告,若政府和企業未能有效應對,就業市場的問題可能會持續,甚至引發長期經濟衰退[2][3]。

消費降級與市民生活感受

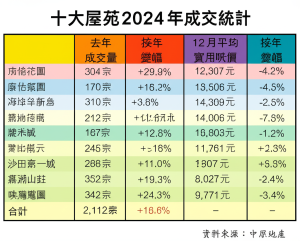

消費力不足是香港「不再繁華」的核心原因之一。隨著收入增長緩慢且就業不穩,市民普遍出現消費降級現象,從高端消費轉向節儉和必需品購買[1][2]。零售業雖然總銷貨價值按年上升1.8%,但增幅有限,且多數消費集中於生活必需品,奢侈品和非必需品銷售仍然疲弱[5]。此外,房地產市場的波動也影響市民財富感,樓市見底但大幅回升乏力,令不少家庭消費意願降低[1][2]。這種消費模式的轉變,反映出香港經濟結構的深層調整,也使得昔日街市繁華、商圈熱鬧的景象難以重現。

展望施政報告與未來方向

面對上述挑戰,2025年施政報告成為社會關注的焦點。專家建議政府應加強推動經濟多元化,扶持新興產業發展,並針對就業市場推出更具針對性的支援措施,如職業培訓、創業資助及促進青年就業[1][5]。同時,提升本地消費氣氛,通過稅務優惠、消費券等政策刺激內需,亦是恢復香港繁華的重要途徑[5]。此外,改善民生福利,減輕市民生活壓力,將有助於提升整體消費信心。未來施政報告若能有效回應這些問題,香港有望逐步重拾昔日的繁華與活力。

總結來說,香港「不再繁華」的現象,並非單一因素所致,而是經濟結構轉型、就業市場挑戰及消費力下降等多重因素交織的結果。市民「錢不夠」的感受,正是反映了這些深層次問題。政府在即將公布的施政報告中,如何平衡經濟增長與民生改善,將決定香港未來能否重現繁華景象。面對全球經濟環境變化和本地挑戰,香港需要更具前瞻性和包容性的政策,才能真正帶領城市走出困境,重塑繁榮。

資料來源:

[1] www.youtube.com

[2] www.youtube.com

[3] www.youtube.com

[6] www.threads.com

Powered By YOHO AI