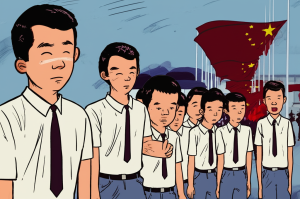

陳健民教授在《離散與留下的港人漸行漸遠》一文中,深入探討了香港社會因政治變遷而產生的離散與留守現象,並分析兩者之間日益擴大的心理與身份距離。這個議題不僅關乎香港人的集體記憶與認同,也反映了當前香港社會的深刻變革與挑戰。本文將從離散港人的創傷與身份認同、留下港人的調適與韌性,以及兩者之間的隔閡與對話需求三方面展開,旨在全面理解這一複雜現象的多重面向。

離散港人約有四十萬人,主要是中產階級及民主派人士,他們因政治壓力和社會環境的劇變而選擇離開香港。陳健民指出,離散港人面臨著孤立、經濟困難和情感斷裂等多重創傷,這些困境使他們在新環境中難以完全融入。離散者普遍將離開視為對香港精神的忠誠延續,透過反覆重述「香港已死」的敘事來保存集體記憶,這種敘事強化了他們的離散身份認同,但同時也加深了與留守者的距離[2]。這種以「香港已死」為核心的敘事,既是對過去的哀悼,也是對未來的無奈,反映出離散港人對故土的深切情感與精神掙扎。

與此同時,留下的港人則展現出另一種面貌。陳健民教授強調,留守香港的人並非如部分海外觀察者所誤解的那樣被「馴化」或放棄抗爭,而是展現出所謂的「調適型韌性」。他們在極端壓迫下,努力保存香港的核心價值,並在夾縫中堅持自我認同。陳教授在回應「香港已死」論述時指出,留守者經歷的是一種「內在流亡」,即在恐懼成為常態的社會中,個人身份被撕裂,精神上承受著深刻的折磨與掙扎[1]。這種「內在流亡」凸顯了留守者的複雜心理狀態與持續的抗爭意志,表明他們並非消極接受現實,而是在有限空間中尋求生存與抵抗的可能。

然而,離散與留下兩者之間的隔閡日益明顯,這種距離不僅是地理上的,更是心理與文化上的。離散港人透過「香港已死」的敘事來維繫身份,強化自身的集體記憶,但這種敘事在某種程度上忽略了留守者的現實處境與努力,導致雙方缺乏有效的對話與理解。陳健民教授呼籲,必須建立必要的對話機制,澄清誤解,促進離散與留守港人之間的互信與共鳴[1]。這種對話不僅有助於修復社群的裂痕,也對香港未來的民主轉型與社會重建具有重要意義。

總結來看,陳健民教授的分析揭示了香港社會在政治壓力下的深刻分裂與多元抗爭形態。離散港人與留下港人各自承受著不同的創傷與挑戰,形成了兩種截然不同的生存策略與身份認同。理解並尊重這兩種經驗,促進彼此間的對話與理解,是當前香港社會不可忽視的課題。未來,只有通過包容與溝通,香港人才能在歷史的變局中尋找到新的共識與希望,為民主轉型與社會和解鋪路。陳健民教授的研究不僅為我們提供了深刻的觀察,也提醒我們在面對分裂時,哀悼與承認「死亡」的力量同樣重要,這是走向重生的必經之路[1][2]。

資料來源:

[4] bostonreviewofbooks.substack.com

Powered By YOHO AI